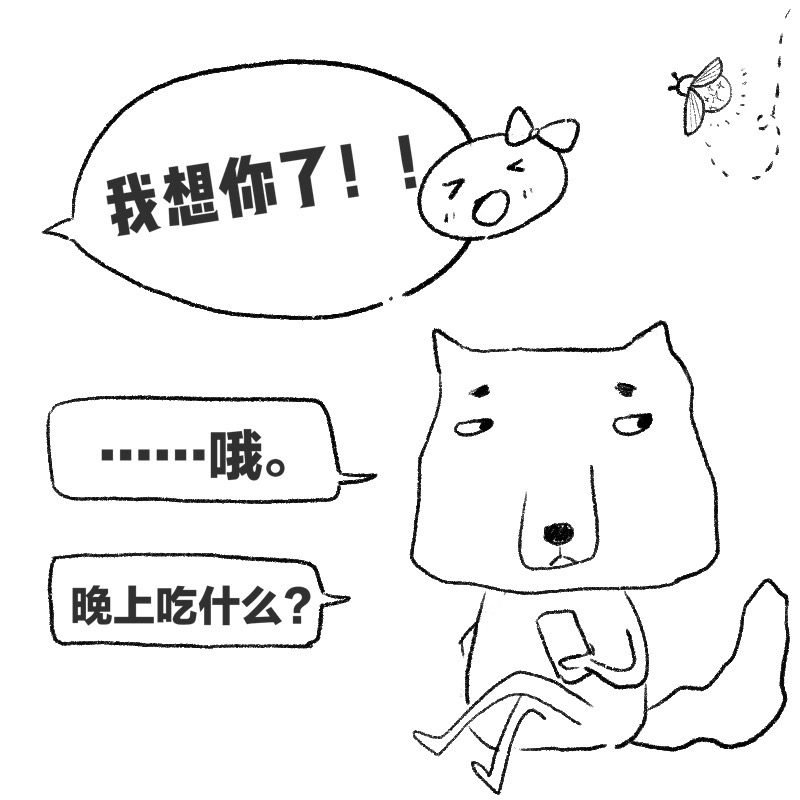

朋友小风最近找我诉苦恋爱问题。

——和他说“我想你了”,对方似乎也不愿意回复,或者总是岔开话题;

——和他每次一吵架,对方就认为她在“无理取闹”;

——当她感觉到对方在生气时,对方却又总是否认;

还有类似的许多小事,它们似乎变成了男友的一道墙,让小风感到难以靠近。

这似乎是亲密关系中,常见的一种类型。

心理学家经过对亲密关系的研究,把这种依恋类型称为“回避型依恋”。

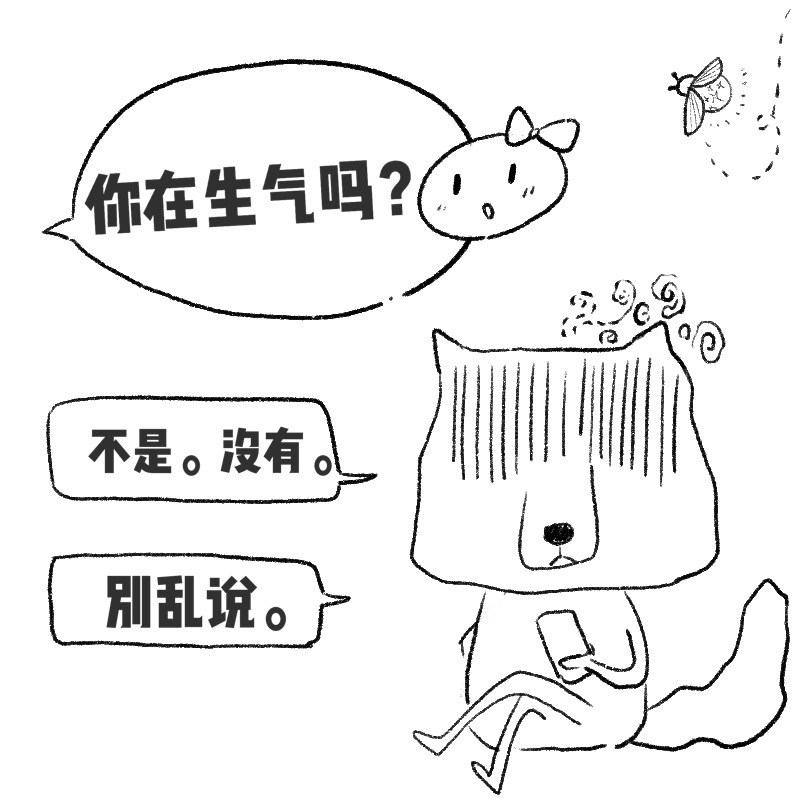

什么是依恋理论(Attachment Theory)?

依恋理论是20世纪50年代由精神分析学家约翰·鲍比(John Bowlby)提出的,他通过对婴儿和照料者之间的互动研究,将婴儿和照料者之间形成的依恋模式,分为了安全和不安全两种。

而这种依恋模式,不仅仅体现在婴儿和照料者之间,还体现在亲密关系中。

目前学界比较公认的依恋类型分为:安全型依恋、焦虑型依恋、回避型依恋、混乱型依恋。

什么是回避型依恋(Lithromantic)?

回避型依恋的孩子,在照料者和ta分离时,并不会有明显的情绪反应,不像有些孩子一样哭闹。

回避型依恋的孩子不会抗议,也不会过多的去表达伤心、焦虑,而等到照料者回来时,也不会去寻求亲近,而是持续保持自己和照料者之间的距离。

大多数回避型依恋的儿童对照料者和其他陌生人不会有太大区别,照料者在或者不在,对ta来说也没有什么影响。

回避型依恋的人在亲密关系中可能会有什么表现呢?

1. 对待亲密关系对象的情感需求,回避型依恋的人总会感觉对方要求太多,甚至无理取闹。

“生活中还有许多重要的事情,不能让感情消耗这么多时间和精力。”——ta可能会这样告诉自己;

“不管什么时候,都要保护好自己,不能让自己受伤。”——这是来自ta内心的声音;

2. 面对关系中的矛盾,比如吵架、分手等问题上,回避型依恋的人会习惯性的将注意力转到其他问题上,压抑自己在冲突中会感受到的丧失和痛苦。

这样的处理方式,会让他们在同样需要伴侣安慰时,否认自己的脆弱,或者使用间接策略,比如暗示、抱怨、生闷气等等方式来表达。

(对于回避型依恋的人来说,承认自己的脆弱也许等同于世界末日的可怕)

3. 回避型依恋的人,自己通常不会认为自己有任何问题。

他们在现实生活中也很可能是一个成功的、努力的、有社会价值的人。

因为他们不会去袒露自己的脆弱和挫折,在他们为自己筑成的城堡中,不需要别人的进入,所以常年的防御习惯会让他们对自己的孤独也无法感受。

(“我不需要其他人”是回避型依恋的人内心的信念)

4. 回避型依恋的人,很多时候会过度的专注自己,并且在很大程度上忽视别人的感受和兴趣。

他们的伴侣会发现无法了解到对方内心到底在想什么,在面对冲突和其他压力情况的时候,他们的典型反映也是变得疏远和冷漠。

如何与回避型依恋的恋人相处?

两个回避型依恋的人容易处成相敬如宾的模式,比如常年异地的夫妻,当然这也是一种方式,至少双方都会较少体验到痛苦。

但如果回避型依恋和其他依恋类型的恋人相处,可能ta的对象会有更多的机会体验到得不到回应的痛苦,要改变这个过程也确实很困难。

这里有几点小建议:

1. 留意ta的情绪,当你感觉到ta更多的把情绪封闭起来,忽视你的情感时,这通常意味着ta体验到了焦虑。

2. 尝试理解对方内心没有表达出来的痛苦,这一步确实非常困难。

在处理冲突时,对方可能会运用强大的逻辑和理论来说服你,拒绝回应你表达出的依恋和痛苦。

这时候,因为你的情感得不到回应,通常很容易更加激烈的去表达,“你不是假装看不见吗,我就越要大声。”但这只会让回避型依恋的人更加封闭。

(这种“你追我跑”的模式是不是很熟悉?)

3. 请给回避型依恋的恋人更多的空间,ta比其他人需要更多的安全空间去体验到自己的情绪,或者你有足够的心理能量去包容对方。

这是一个难度不小的挑战,必要的时候可以寻求生活中的其他支持,比如亲朋好友,比如一个靠谱的心理咨询师。

4. 了解自己对亲密关系的需求。

回避型依恋更适合一种平静的、温和的、无条件包容的方式,被厚厚心墙保护的是巨大的不安全感,他们很难提供给恋人包容和情感支持。

但是他们往往在社会价值上有所成就,也有着许多吸引人的优点和特质,所以在亲密关系中,请给你的回避型恋人一些耐心和时间,共同成长也是亲密关系的重要基石。

附赠:无论你的对象是什么依恋类型,都超好用的万能沟通法

1. 真诚的表达自己的感受,避免用过激的言语和语气;

2. 尝试说明因为对方什么样的行为导致了自己这样的感受;

3. 表达你对对方的需要,“你可以过来抱抱我,我就消气了”;

4. 真诚的表达你认为对方的感受并寻求回应。