弗洛伊德:“在人的无意识的最深处,对谋杀和乱伦的冲动是不可摧毁的。”

每个人心中都有魔鬼,那就是谋杀和乱伦。

这两个魔鬼会隐身、变形,幻化成各种模样,让我们难以辨识,防不胜防,不小心不经意就落入魔鬼的陷阱。

《刺杀小说家》明暗虚实两条线交错,一条现实线,讲一个丢了女儿的男人关宁为得到女儿小橘子的线索去刺杀小说家空文;另一条虚构线,呈现的是小说家空文所写的小说的世界,一个少年向赤发鬼复仇的故事。

前者极尽写实,写出了两个男人的绝望;后者尽管是虚构,但同样是对现实的隐喻。

小说中赤发鬼每次头疼,现实中的李沐都会晕倒;

小说中的红甲武士头盔被砍,现实中关宁的脸上就多了一道疤;

小说中,红甲武士因听到小橘子的笛声,而停下了杀空文的刀,现实中同样是因为听到小橘子的歌,关宁放下了手中的石头;

小说中,小橘子被救,现实中,小橘子出现……

如果是先有现实发生,再有小说情节,我们还可以理解为是小说家把看到的现实写进了小说里,但事实上恰恰相反,影片中的多数双关情节,都是小说先于现实出现的。

如果这些全都是巧合的话,那么巧合也未免太多了。

这部虚虚实实的作品,我们可以试着用法国精神分析家拉康的三界理论来理解。

01

拉康的三界

弗洛伊德早期将人的心理结构分为意识、前意识和无意识;后来修正了这个结构模式,将人的人格区分为自我、超我和本我。

拉康则提出了想象、象征、实在的三元组和的理论模型,它是人类现实性的三大界域,也是组成人类所有经验的三大秩序。

这三个界域分别是符号、想象、实在。

比如说,当我说实在,你撞了墙会头痛,就是实在的东西,我们总会碰到。

想象,简单说就是我们想象的一些东西,恋爱时你爱的人是你想象的,恋爱的人其实都是你想象的;符号性讲的是一出生就会遇到的,我们生下来就要面对的语言就属于符号界。

《刺杀小说家》给我们描述了一个残酷的现实世界,可这个“现实”,是我们以为的现实。

屠灵一直认为是父母抛弃了她,在遇到关宁之前,屠灵就是听从于李沐的一个冷血杀手,遇到寻找小橘子六年的父亲关宁 ,她被这个男人打动了,为了寻找孩子,这个男人离婚、失业、居无定所、风餐露宿,甚至愿意去杀人。

这一切让屠灵开始怀疑她之前相信的一切,她以为的被父母抛弃难道不会是被拐卖?就像小橘子一样?

拉康说,实在就是不可能。

我们相信的世界,这个实在是怎样的?我们自己又是怎样的?

让我们来读一个小故事:

拉乌尔( Raoul )与玛格丽特( Marguerite )是一对情人,他们打算在一个假面舞会上相遇;在那里,他们逃到一个隐蔽的角落,拥抱和抚摸对方。

最后他们一起摘下面具,令人吃惊的是:拉乌尔发现他拥抱的是别的女人,不是玛格丽特,玛格丽特发现她拥抱的男人不是拉乌尔,而是她并不认识的陌生人!

那么我们清晰的看出来,这里的“现实”分为两个维度:

第一个是事实维度,即是纯客观的,“实在的”维度。这可以代表着拉康的实在界。

另外一个则是双方幻想中的维度,臆想的维度,象征的维度。

他们如何互相认出?比如说语言和感官,她看起来(像),她闻上去(像),嘴唇的触感(像)这一切都符号化为确定的信息——他/她就是我的伴侣。

这可以代表符号/象征界,或者更清晰点,这是一场拟真,把它当作黑客帝国里面的场景吧,这整个场景都是数字拟真的。

请幻想一个新的结局,如果,他们结束后并没有摘下面具而是直接回家了呢?他们会发现今天其实不是和对方接吻吗?选择摘下面具(直面实在界)和不摘下面具(选择象征)会共时性的改变过去——你决定:你过去是在亲吻爱人还是陌生人。

02

真理源自误认

在经历征兆时,我们恰恰是在“造就过去”——我们恰恰是在制造符号性现实(symbolicreality),即发生于过去的、早已遗忘的创伤性事件(traumaticevents)的符号性现实。

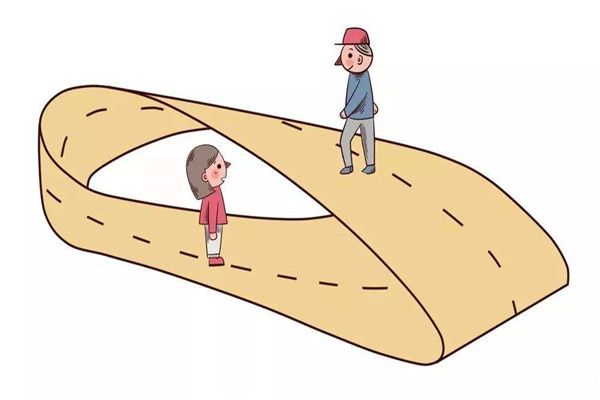

因此,我们不禁在科幻小说的“时间悖论”中,看到了符号过程的基本结构(elementary structure of thesymbolicprocess)中出现的幻觉性的“实在界的幽灵”(apparition in the Real),即所谓内在的、在里面翻转过来的8字型:

一种循环运动,即一个陷阱,我们在那里只能如此前行——我们在移情中“越过”自己,然后在某个我们早已到过的地方看到了自己。

这个悖论之所以是悖论,是因为,这个多余的迂回,这个追加的陷阱(supplementarysnare)——即“越过”自己(“走进未来”),以及对时间方向的逆转(“走入过去”),不只是对发生在所谓现实中的客观过程的主观幻觉或感觉(现实与这些幻觉无关)。

那个追加的陷阱,反而是所谓“客观”过程得以成立的内在条件,是所谓“客观”过程的内在构成因素。只有通过这样的额外的迂回,过去,即事物的“客观”状态,才能回溯性地呈现为它总是呈现出来的样子(what it always was)。

因此,移情是一种幻觉,但关键在于,我们不能绕开它,直奔真理:真理本身是通过移情特有的幻觉构成的——“真理源自误认”(拉康语)。

屠灵可以选择,相信李沐或者不相信李沐。实在并不会以其本身显现,而是通过符号化、象征化,弗洛伊德所谓移情、投射等等机制转化成语言,从而浮现于意识,被符号捕获。

03

弑父

故事从来都是对现实的隐喻,《刺杀小说家》也不例外。它为我们呈现了一个疯狂的世界。

这个世界由赤发鬼掌管,赤发鬼最善于蛊惑人心,他在人间发起一场造神运动,致使人间涂炭,百姓互残,而他自己则高高在上,做众人的神。

好在,这世上还有清醒的人,面对赤发鬼的质问:“一介凡人,竟敢弑神!”他们并未退却,而是合力向前。最终,插在赤发鬼额头的剑被拔起,那把剑就象征着一种权力的原罪,一种合法性的瑕疵,只要有人自昏睡中觉醒,那罪终会被揭露,那神也终会被推倒。

为什么最终打败赤发鬼的是一把?

在他额头,这是空文的父亲留下的剑。

我们不禁想起了拉康著名的《父亲的姓名》,在人的成长过程中,并非必须要有一个真实的父亲,但是绝对必须要有象征的父亲。如果父亲的名字缺失或者被排除了,那么人就不可能“正常”成长,而只能变成一个精神病患者。

父亲的名字引进的是法律,所以拉康说:“正是父亲的名字中我们必须认出象征功能的基础;自从历史的黎明时分起,这个功能就将父亲本人等同于法律。”

以父之名,父神死去,他留下的图腾成为禁忌,我们每个人头顶都高悬一把利剑,那是正义之剑、禁忌之剑,屠杀无辜、泯灭人性的赤发鬼以及李沐们,最终要接受这把剑的审判。这是属于符号界的至高无上的荣誉。

父亲对找女儿这件事已经绝望,小说家对于替父报仇这件事也已绝望,但最终在创作中,在那虚构的世界里,这两个卑微的人认出了彼此,他们以精神的躯体去冲撞想象中的仇敌,并在创作与表达中获得心灵的救赎。

某种程度讲,这才是艺术创作的意义,小说如此,电影也是如此。当现实走到尽头时,在那更宽阔的精神世界里,依然有光,在等着无家可归的人们。这是符号界的胜利。

受列维·斯特劳斯的影响,拉康认为法律本质上是人性的,正是通过调节性关系,法律才将人和动物区别开来。

父亲的名字或父亲的隐喻在俄狄浦斯情结中将这种法律强加给主体,而父亲就是颁布禁忌和选择立法者的名称。

李沐们像赤发鬼一样可以只手遮天,为什么空文的笔可以置他于死地?

李沐处心积虑找来关宁杀死空文这个小说家,他惧怕的是这支笔,亦如空文父亲的剑。

以父之名,口诛笔伐,天道轮回,复仇,弑父,也是拯救,这依然是符号界的胜利。