文:青见

编辑:Zene

来源:京师心理大学堂(ID:bnupsychology)

原文标题:郑爽日薪 208 万,为什么我们觉得她不配? | 个人道德与财富来源

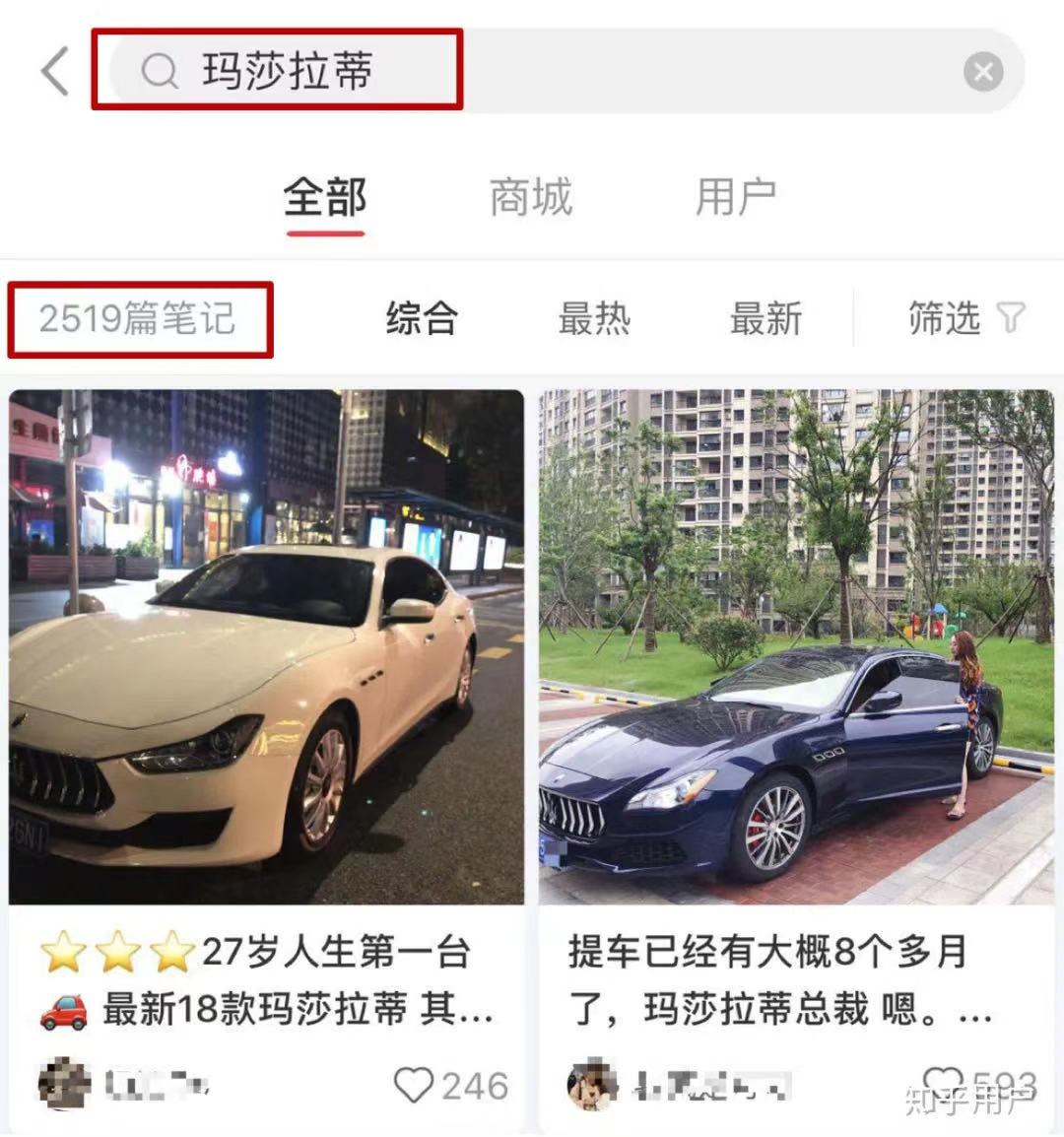

某红书中可以看到“爱马仕全收集”、“今天开玛莎拉蒂还是开保时捷”等层出不穷的炫富内容。

往往这类博主的评论下方都会有着这样的评论,例如该博主“干啥啥不行,炫富第一名”,认为这些博主的财富往往并不是自己能力赚取的,是不应得的财富。

虽然富人的钱与我们无关,但是我们会不自觉地根据对方的一些个人特征与行为,来判断有钱人的财富来源:这些钱到底是努力工作挣来的呢,还是坑蒙拐骗挖来的呢?

有钱真的可以为所欲为吗?

当我们看到一个富人把自己的钱捐给需要帮助的人而非购买炫耀的奢侈品时,我们更容易把这类富人的财富归功于他自己的辛勤和努力的工作,或者认为这个富人本身是一个很有能力的的人才能赚到这么多的钱。

与此同时,面对一个奢侈度日的有钱人,我们更容易判断他是无能者,他的财富可能是不正当的或者是他人给予的财富。例如,人们往往对于花天酒地的那些富二代存在消极的刻板印象,认为他们没有能力。

一篇在《Journal of Experimental Social Psychology》上发表的研究发现,我们会根据有钱人不同的花钱方式进而判断有钱人过去获得财富的原因[1]。

研究通过九项实验发现,人们相信有钱人向慈善机构捐款而不是奢侈消费代表富人本身是善良的。

例如,其中有一项研究要求参与者对于刚刚去世的百万富翁财富来源进行判断,其中一个百万富翁的遗嘱是为贫困社区提供医疗服务的慈善机构留下了巨大的遗产。

而另一个百万富翁则是把自己的全部遗产留给了他们心爱的宠物(两则都是真实案例)。

结果发现,参与者更倾向认为“把钱花在慈善事业上的百万富翁”是通过自己内在的能力获得巨额的财富,认为“把遗产留给宠物的百万富翁”是通过外部环境而非自身能力获得的财富。

并且后续实验中参与者还会将善良与勤劳、生产力联系在一起,认为实施慈善行为的富人过去一定是通过勤劳致富。

为什么不同财富消费产生不同的印象判断?

首先是因为富人的财富消费方式可以反映自身普遍的道德水平高低。

其次是因为人们倾向于将美好的品德(强烈的职业道德)以及工作的勤奋性联系起来,人们可能会认为本身是善良的人就会为自己的金钱而努力。

这种现象还可能与晕轮效应[2]有关。无论是富人还是穷人,向慈善机构捐款的人都会被他人赋予更多积极的特质,这也解释为什么人们会将更多正面特质信息附加到富有的捐赠者身上

与一般的晕轮效应不同的是,在判断富人的财富来源时,人们会选择把富人的财富来源归因为一些与金钱相关的积极特质(例如,能力、坚持、努力),而非一般性的积极特质(例如,年轻、优雅等等)。

需要注意的是,捐款过于高调明显的富人,也会让人们产生反感情绪,认为他们不如悄悄捐款的富人勤奋/有能力。

这是因为人们不喜欢吹嘘自己的人,认为他们的捐赠不单纯(impure),是为了自己的利益,筹款活动越奢侈,人们就越倾向于认为赞助人是通过运气、特权或其他可疑手段获得财富的。(想想陈光标)

当然,虽然次于悄悄捐款者,但高调捐款者在被试心中的评价也还是高于那些挥霍奢侈的人在被试心中的评价的~

小结

对财富来源的归属判断是属于我们世界观的一部分,我们认为对财富的积极分配(例如,做好事)在道德上是值得称赞的。

有钱人当然可以自由地选择自己消费的分配方式,但在社会评价上,把钱捐给需要帮助的人会拥有更好的名声以及他人对于自己能力的认可,奢靡无度的生活则可能会容易被贴上堕落与不道德的标签。

除了判断富人的财富来源,给予他们积极或消极的“标签”,我们还可以从自身角度出发,靠自己不断努力的工作,改变现有的经济状况,走上人生巅峰,努力过上行善积德的富人生活~

学堂君:电影《寄生虫》的穷人说过一句话:“如果我有钱,我会比她更善良。”而中国也有类似的俗语:“穷生奸计,富长良心。”学堂君觉得,因为有钱人做慈善的难度更低,所以人们会期待富人做更多公益事业,先富带动后富;而那些选择自我享受的富人由于违背了人们的期待,就更容易受到群众的讨厌了。

投票

如果你日薪208万,你会用多少钱来做慈善?(单选)

1. 0~10万

2. 10~50万

3. 50~100万

4. 100~150万

5. 200万

6. 其他,欢迎评论说出你的想法~