文:麦子

来源:壹心理(ID:yixinligongkaike)

原文标题:“小时候被骂不要脸,长大成为鉴黄师”| 有多少人的爱无能,都是被逼出来的

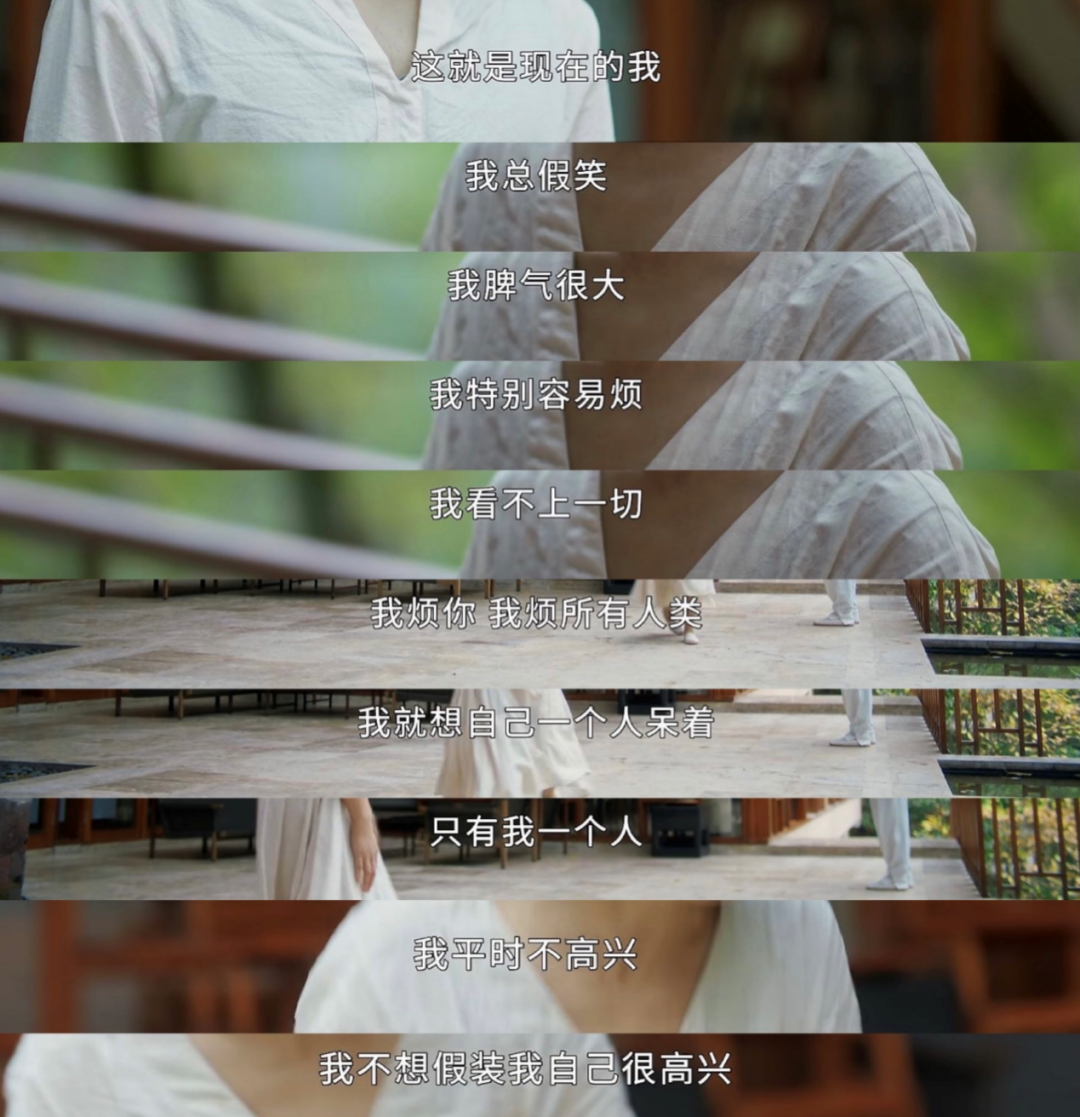

热播电视剧《我的巴比伦恋人》里,有一段台词戳中了不少人:

我总假笑;

我脾气很大;

我特别容易烦;

我烦所有人,只想一个人呆着;

我平时不高兴,不想假装自己很高兴。

每一句,都是成年人同款生活毒鸡汤。

这段台词的出处,正是这部剧的女主陈美如。

一名“职业鉴黄师”,以粉碎他人欲望为己任。

工作上,她潇洒利落,24岁,已经是公司主管级成员。 可生活中的她,却冷漠、保守。

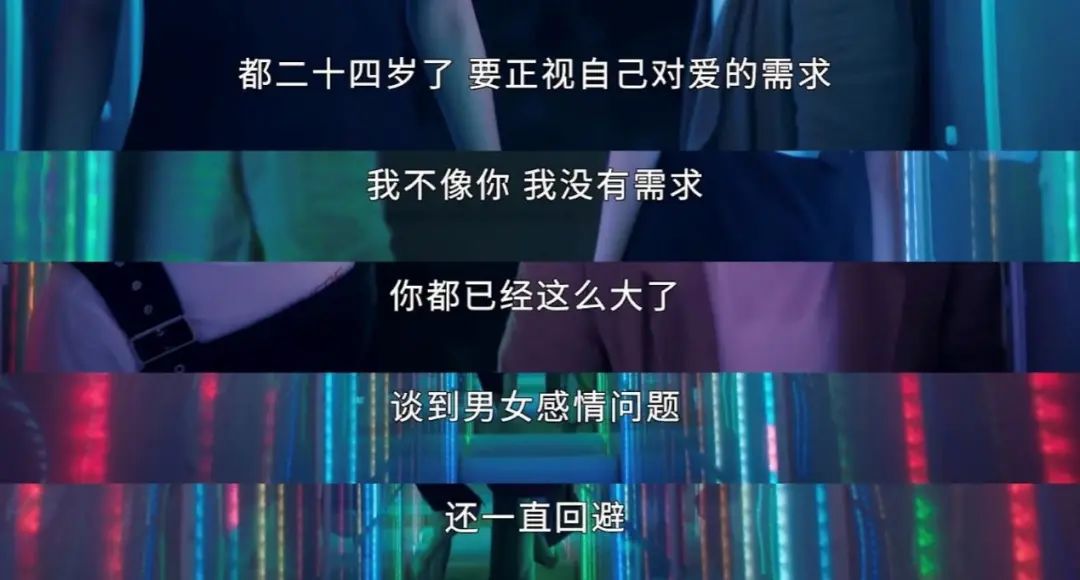

24岁了,还没谈过一次恋爱。

日子也一直按部就班地过,不奢望什么,只求没有意外。

不想社交、不想假笑、跟世界处不好。

陈美如把自己裹在一个安全的壳里,只在被人讽刺“没人陪,没人爱”的时候,稍显失落。

然而,12岁前的她,却完全是另一副模样:

会暗恋男同学,会在日记里,写言情小说;

爱笑,喜欢和好朋友打打闹闹,开无聊的玩笑;

对世界,也充满了幻想和期待。

那么,到底是什么,让陈美如发生了如此巨大的变化?

今天,壹心理就来和你聊聊:童年期欲望压抑的后果。

老师的一句话,

让她成了写“黄色小说”的女流氓

12岁的陈美如,因为一场“古巴比伦展”,臆想了一段爱情。 并在日记本里,写下了这个故事,以及自己的幻想: “我的王子为爱我而生,他说的每句话都是情话……” 很美好,甚至还有些甜。

然而,接下来的一个意外,却直接把幻想变成噩梦。 因为错把日记本当成作业交给了老师,陈美如被惩罚当着全班同学的面,一字一句地读完了自己的小说。

老师也给她的日记定了性:“伤风败俗的黄色文章”。 在那个封闭的小镇里,陈美如“一战成名”。 她成了“写黄色小说”的女流氓,调皮的男同学围在她身边,一遍遍大声地重复她的日记。

陈美如哭着烧掉日记。

一同烧掉的,还有她的想象力,以及一个少女对亲密关系的所有幻想。

悲剧还没有结束。

如果说,是老师的极端教育和同学们的嘲笑讽刺,开始了陈美如欲望的割礼。

那这个仪式后半部分的实施者,则是陈美如自己。 成年后的她,明明已经不再被管教,但仍旧习惯性地拒绝所有的欲望。

她几乎没有情绪:

抗拒身体接触:

回避亲密关系:

她亲手阉割了自己所有的欲望。

哪怕成年后,已经没有了“老师”。

被“阉割”的她,

也亲手“删除”了他人的欲望

在心理学中,陈美如这种状态被叫做“情绪无能”(emotionally unavailable),也就是我们常说的“爱无能”。

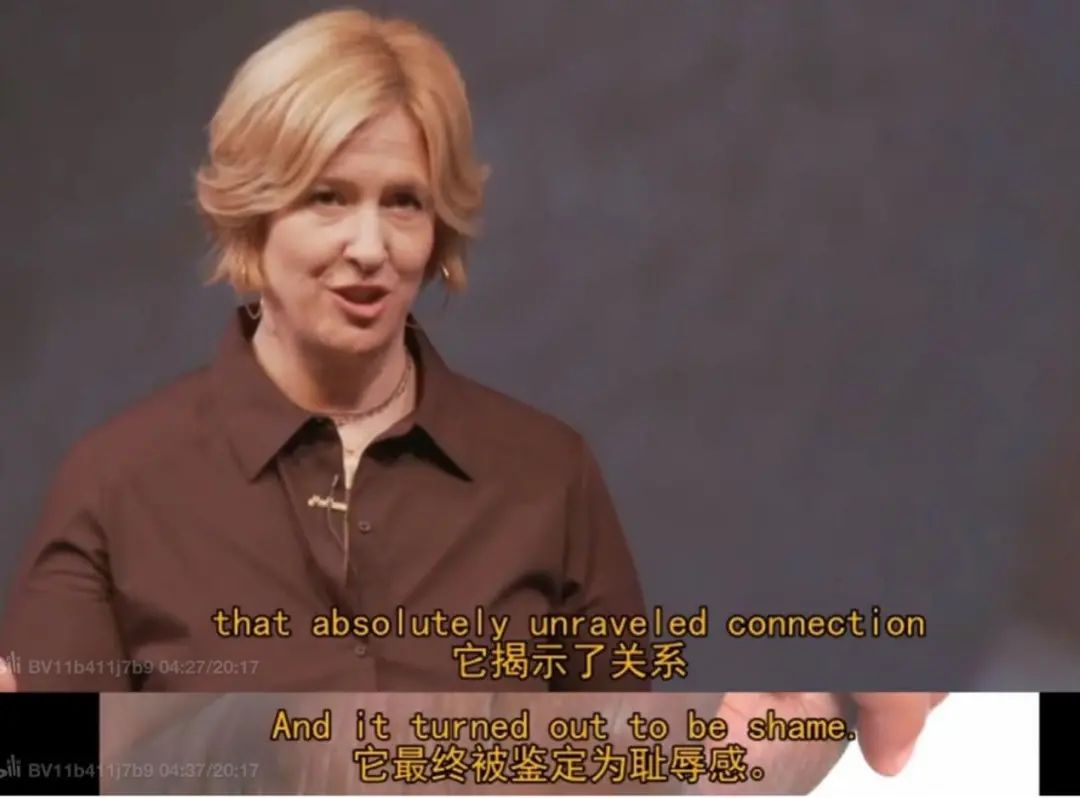

简单来说,这类人不具有爱的能力,并且不允许自己去爱。 换言之,ta 们对亲密关系,是恐惧的。 社会学研究者 Brene Brown 经过 6 年的调查研究发现,一个人对亲密关系感到恐惧的核心是“羞耻感”。

羞耻感 (shame) 是一种很复杂的情绪感受,它的出现总是伴随着痛苦的经历。

它来自于身体、情绪,甚至精神上所遭受的伤害。

无论是有意还是无意的,是公开的还是私下的。

身体的欺凌,言语上的侮辱,批评与轻视或是不被觉察的被排挤,都会诱发出这种羞耻感。

不仅如此,心理学家发现:

真正打开羞愧感开关的,是旁观者的反应。

当一个人被伤害后,如果旁观者控诉受害者夸大事实、否定伤害的发生,则会让受害者进一步产生自我怀疑。 围在陈美如身边读日记的同学,就充当了这个故事的旁观者。

直到她长大后回乡探亲,他们仍然会叫她 “写色情日记的陈美如”。

没有人觉察到陈美如的尴尬和羞愧。

这种耻辱就这样一直围绕着她。 甚至让她产生一种了信念:

问题出在我身上。 在陈美如眼里,不仅自己是个特别糟糕的人;

而且,自己的欲望也是错的:

我喜欢一个人是错的。

心有所爱,是一件只会让我耻辱的事。

为了避免重复这种耻辱感,她“消灭”了自己的一切欲望:

没有情绪,也回避谈论任何相关的话题。

不小心做了春梦,她的第一反应也觉得这是病、是诅咒;

有一丁点欲望的火花,马上去找心理医生开药,把欲望的苗头掐死在摇篮里。

甚至,她所从事的工作 “网络监察员”,职责也是删除网络上的色情信息,封禁色情账号。

曾经被压抑了欲望的陈美如,现在成了他人“欲望”的刽子手。

在她的眼里,欲望有罪,色情可耻。

只要靠近一步,就会倒霉、受伤、被全世界嘲讽和抛弃。 这份羞耻感,让她不想去爱,也不敢去爱。

治愈“爱无能”唯一的方法,

是拥抱那个“内在小孩”

陈美如一直觉得:

只要控制欲望,就能 hold 住人生。

但其实,试图压抑过去的陈美如,从没有正视过自己的内在小孩。

“内在小孩” 这个概念,是基于心理学家荣格在《儿童原型心理学》中的 “儿童原型”提出的,现在多用来描述一个人内心中未成长、未安抚好的部分。

只有内在小孩被看见、被疗愈,我们的内心才会真正成长,真正感到快乐。

与内在小孩和解的第一步,就是看见 ta、面对 ta。

陈美如的内在小孩,就是那个哭着要烧掉日记的小美如。

24 岁生日的这一天,陈美如日记里的“王子”,真的来到了她的身边。 而她一如既往地回避和反抗,甚至试图把王子推到海里,让他就此消失。

但无论陈美如怎么逃,都很难甩掉王子。 她不得不一次次地花时间和精力去应付他。

事实上,对内在小孩的无视和压抑,只会引起 ta 更激烈的抗争。

最后的结果,就是停止生长。 无法逃避的陈美如,只能承担起了自己的责任,面对压抑许久的难题。

和解的第二步,是接纳 ta。

作为陈美如笔下的男主角,王子的存在,就是为了爱她、关心她、保护她。 更重要的是,他会直接地表示对美如的赞美。

在相处的过程中,也会以美如的感受为重。

她觉得越界时,自己就退让;

她想要进一步时,自己就采取行动。 这种无条件的爱和包容,让美如感受到:自己是有价值的,是值得被爱的。

渐渐地,美如也开始学着一点点打开封闭的自己: 她主动打破了和闺蜜之间唯一的禁忌话题——那本日记。

也多亏这个举动,她才了解到:

那本被她当作耻辱的日记,对其他人来说是多么有价值的存在。 因为她的幻想,让闺蜜相信自己的梦想一定可以实现。

所以,才在做演员的道路上一直坚持,拥有了自己的小剧团。

同时,她也学会了回馈王子的爱意:

从最初的不愿接触,到想要去拥抱他。

她也不再像一开始那样,对王子漠不关心,而是在他受伤时照顾他,为他祈祷。

她在用自己被爱的方式,去爱别人。

就这样,陈美如的内在小孩逐渐被安抚,压抑的情绪被释放,无视的需要被满足,那些被否定的价值观也得到了肯定。

24 岁的陈美如,最终找回了 12 岁时所拥有的 “爱的信念” 。

写在最后

除了后半部分“玛丽苏成精”的部分,陈美如的故事,其实并不罕见。

上学时候的优秀作文,从来都是那些格式规范、情感正确的范文。

而那些挥洒想象力的天马行空,或是充满稚嫩情感的几页情书,只会成为同学的笑柄,被老师当作“反面案例”拿来批评。

我们每个人,都或多或少地处在过这样的旁观和亲历当中。

于是,有些人便在这个过程中,逐渐失去了情感上的试错勇气,甚至忘了爱与被爱的能力。

但是,请别害怕。

即使没有王子,我们也一样可以被治愈。

那个拯救陈美如的王子,其实是她亲手写下的。

这个她 12 岁时怀着对爱的信念写下的角色,努力打开了被她封存的幻想,来提醒她曾经拥有过的,对爱的勇气和决心。

王子的出现,只是陈美如极度渴望被治愈的化身。

结局时,王子回到了属于他的世界。

但这并不是一个悲剧。

因为,美如已经学会不再压抑自己的欲望,正视那个被她压抑了多年的“小美如”。

她能够坦然地和闺蜜谈论起那本日记,甚至可以像童年时那样,大声读出那些“羞耻”的文字。 击杀恶龙的,不是别

的什么王子,而是公主自己。 所以,不要忘记你曾拥有的幻想和爱。

那开启了你对这个世界的愉悦认知,也终将成为你与自己握手言和的温暖慰籍。 幻想无罪。

这世界上的女孩,个个都是梦想家。

愿你始终拥有爱的信念。

世界和我爱着你。