心 理 0 时 差

壹心理 ◎ 荣誉出品

作者 | 时差大叔

首发 | 心理0时差(壹心理旗下公众号,微信 ID:PsyTime)

第一个故事

精神分裂的诺贝尔奖得主

1994 年,诺贝尔颁奖典礼现场,66 岁的 约翰·纳什 John Nash 缓缓走上了领奖台。

台上的纳什,是万众瞩目的焦点。

而纳什的视线,聚焦在台下的一位女性,从未移开。

—— 他的妻子,艾丽西亚 Alicia。

站在领奖台上,纳什对艾丽西亚说:

“You are the reason I am. You are all my reasons.”

“我之所以能站在这里,是因为你。你是我存在的所有理由。”

全场肃立,掌声雷动。

因为熟悉纳什夫妇的人都知道,这两人一路走来,背负了超出常人的痛苦和煎熬,真的太不容易了。

1957 年,博士毕业的纳什在麻省理工任教。在那里,他遇见了自己的美女学生,艾丽西亚。一个是普林斯顿的数学天才,一个是麻省理工的物理高材生,俩人一见倾心,步入了婚姻殿堂。

然而好景不长,艾丽西亚刚怀上纳什的孩子,纳什却越发精神异常。

纳什一见到戴着红色领带的人,就觉得这是个秘密党派的成员,是组织专门派来害他的。

如此的自我威胁越发严重,渐渐地纳什会凭空在脑中想象出一个又一个打着领带的人,入侵他和艾西莉亚的家。

每当此时,好端端在家的纳什,会突然拿起身边任何可以当成武器的物件,一边对着空空荡荡的房间怒吼,一边把艾丽西亚强拉到自己身后,试图保护自己和妻子不受 “黑暗组织” 的侵害。

▲ 纳什幻想的一位神秘组织特工,正在拔枪威胁他和家人

▲ 艾西莉亚对纳什怒吼,想让他清醒

“这样的男人,时不时把我都能吓个半死。孩子生下来后,他能做个像样的父亲吗?”

眼看自己的丈夫毫无好转的迹象,艾西莉亚带着纳什去精神病院寻求帮助。1959 年 4 月,纳什住进了 麦凯琳医院 McLean Hospital。在那里,他被确诊为:

妄想型精神分裂症 Paranoid Schizophrenia

妄想型精神分裂症是精神分裂症中最常见的一种,典型特征包括:对人冷酷(极为冷血、六亲不认、甚至伤到或杀害自己及他人);行为神秘,敏感多疑,不信赖别人;嫉妒心强,遇事喜欢夸张;自以为是、傲慢,不接受他人批评;活在自己的梦幻和幻想中。

其实,纳什那些 “不切实际的幻想”,是童年时代起就慢慢滋生的悲剧。

小学里的纳什不怎么合群,是个校园欺凌的对象。课堂上,纳什解开数学题的速度总比同班同学快,解法也与众不同。这种神童气质非但没为他赢来尊重,反而被同学们当成了 “怪胎”,也理所当然成了他们的欺负对象。

几年之后,纳什的数学能力让他斩获全美顶级奖学金和普林斯顿的博士录取通知书。大学里的他依旧鲜少参加社交活动,发誓要解开全世界还没人解开的数学谜题,还公然表示自己是 “全校最棒的数学家”。

在普林斯顿数学系的院子里,总能见到纳什的身影。他骑着自行车,绕着院子画无数个数字 8,嘴里还哼唱巴赫的《小赋格》。

图片来源:BBC《伟大的疯狂》

半夜里,普林斯顿数学大楼的走廊里时常传来脚步声。第二天大家一看,好多教室的黑板上都写满了密密麻麻没人能看懂的数学公式。

—— “数学系走廊的幽灵”,普林斯顿的师生给纳什起了这样的绰号。

性格孤僻,傲慢无理,行为古怪,这样的人,自然没朋友。

博士生涯压力山大,加上长期未能发现 “全新数学定理” 屡屡挫败,纳什几乎走到了崩溃边缘。于是他凭空幻想出一位 “盟友” —— 一位我们都看不到,只存在他大脑中的大学室友,查尔斯 Charles。

某天,纳什在宿舍里钻研数学,眼看数不清的草稿纸写得密密麻麻但还是无解,他快要抓狂,拿自己的头撞窗户。

这时候查尔斯挺身而出,一边安慰和肯定纳什:“这不是你的错!” 一边把放满草稿纸的桌子推向窗口 —— “乒铃乓啷” 一声巨响,纳什宿舍的窗玻璃被撞出一个大洞,紧接着 “轰隆” 一声,他的桌子在马路上摔了个粉碎。

—— 当然,查尔斯只存在于他的想象中,这一切都是纳什自己的所作所为。

这个查尔斯的力量越发强大,慢慢地纳什的脑子里滋生出了另一号幻想人物:小女孩玛茜,查尔斯的侄女。

这两人 “功不可没”:纳什刚认识艾西莉亚那会儿,就是因为查尔斯和玛茜的 “鼓励”,纳什才向艾西莉亚表白、求婚的。

▲ 纳什幻想中前来探望他的查尔斯和玛茜,和玛茜快乐地拥抱

纳什进医院不久之后,他和艾西莉亚的孩子出生了。眼看自己无力应对如此 “不正常” 的丈夫,1963 年,艾西莉亚和纳什离婚,而纳什则辗转不同的精神病院继续接受治疗。

治疗期间,艾西莉亚曾去医院探望纳什,亲眼目睹了纳什接受胰岛素昏迷疗法 insulin shock therapy。

纳什被绑住手脚,大量胰岛素注入体内,先是全身颤抖,然后陷入休克。

这样的痛苦,一种为了缓解精神分裂痛苦而遭受的痛苦和禁锢,纳什每星期要经受五次,一共十周才算一个疗程。

1970 年,纳什的病情得到缓解和控制。终于,他可以出院了。

其实自始至终,艾丽西亚对纳什的爱和关心从未停止过。即便这个男人还可能给自己、给孩子带来不可预估的伤害,在他出院后,艾西莉亚敞开了自家的大门,让纳什和自己生活在一起。

得益于药物控制和良好的环境,一开始纳什的情况还是相对稳定的,他和艾西莉亚的爱火也重新被点燃,两人的关系重新升温。

然而,精神病药物的副作用不容小觑,纳什每日都精神不振。某天晚上,艾西莉亚和纳什同床,她爱抚着纳什的身体,但纳什的身体全无反应。

看着身边像根木头的男人,艾西莉亚问他:

纳什默默点了点头。

还能怎么办?他也是没办法必须要吃药,可是自己作为一个女人,正常的需求都无法被满足…… 气愤,懊恼,无助,艾西莉亚的情绪一下子顶到了喉咙口。

她冲进厕所,关起门来对着镜子里的自己一顿乱杂。另一头卧室里的纳什,感受到艾西莉亚的痛苦,却无能为力,也只能掩面哭泣。

这一次之后,纳什恨极了精神药物。他偷偷停止了服药,但药是真的不能自说自话说停就停的啊,很快纳什的病情又开始恶化。

某日艾西莉亚在屋外收衣服,纳什独自一人给孩子洗澡。看着浴缸里缓缓放水的水龙头,纳什又犯病了。他深深陷入了自己的思绪和幻想之中,完全不顾浴缸里的孩子,直到艾丽西亚冲回家里,才救下了快被淹死的孩子。

意识到纳什又发病了,艾西莉亚赶紧给他的精神医师打电话求助。

这时候的纳什又幻想出了一个破门而入的领带男,他一个箭步扑向那个不存在的敌人,却不小心把一旁的艾西莉亚和孩子撞倒在地。

艾西莉亚抱起孩子就往屋外逃。在她准备驱车远走之际,纳什冲到了车前,恳求艾西莉亚留下。

他说:

“我全都想明白了。

这些年来我看到的查尔斯,和他的侄女玛茜,都是假的。

因为我看到的玛茜,永远都是那么矮小的小女孩。

这不合逻辑。真人的小孩子,肯定是会长高、长大的。

所以她肯定是假的,是不存在的。”

“什么人是真实存在的,什么人是我幻想出来的,

真的,我全都想清楚了。”

—— 就这样,一位科学家,用科学论证和逻辑思维,自己向自己辩证了幻想和现实。

纳什依然拒绝服用让他精神萎靡的药物,因此精神分裂的症状也时而反复,查尔斯和玛茜依旧会突然造访他的生活。但现在的纳什,已经学会了冷静自己的头脑,也理性控制自己的行动。

▲ 现在的纳什,每当再次在幻想中遇见查尔斯,他都会感谢这位老朋友一路走来给他的友情,但发誓不会再和他说话。

就这样,纳什和艾西莉亚的关系越发稳定、温暖、幸福。

另一边,纳什回到了普林斯顿的数学系。这里的人从未怀疑过他的数学才能,也比世界上任何一所高校都理解他的情况。普林斯顿带着尊重和包容,再次拥抱了纳什,他的教学和科研生涯也得以继续。

▲ 普林斯顿数学系的教授们,每人在纳什的桌上放下自己的钢笔,致以敬意。

现在,当我们回看 1994 年纳什在诺贝尔领奖台上对艾丽西亚说的话,便更能感受到这 11 个单词的重量:

“You are the reason I am. You are all my reasons.”

“我之所以能站在这里,是因为你。你是我存在的所有理由。”

2011 年,离婚后 38 年,纳什和艾西莉亚再次步入了婚姻殿堂,修成正果。

纳什的故事,到这里告一段落。

纳什获得的诺贝尔经济学奖,表彰的不仅是他大名鼎鼎的 “博弈论 Game Theory”,更承载着关于生命、爱与包容的终极意义。

如果不是艾丽西亚的爱和付出,如果不是普林斯顿和科学界为他提供的社会支持,别说诺贝尔奖了,这种 “怪胎” 想要有尊严地活着,恐怕都是一种奢望。

第二个故事

上海精神病院的笼中之鸟

和双相情感障碍的女大学生

在讲第二个故事之前,大叔想问你一个问题:

人生有没有意义?如果有的话,意义何在?

这儿有三位朋友,他们给出了这样的回答:

图片来源:《人间世》,下同

“人生肯定有意义啊。每个人都是到这个世界上来闯一闯。马云他们都成功了,那有些人不成功,但是也经受了一个非常独特的体验,一辈子难忘的体验。每个人的人生都是独一无二的。”

“有啊,人活着就是。活着本来就意义很大啊。你可以享受生活,你可以体验生活,你还可以帮助别人,你还可以做自己喜欢做的事情。听歌或者看电视啊,都不错吧,我觉得都不错。”

“幸福的种类很多,我认为有一点就是,自我价值得到了满足的时候,人是幸福的。”

这三个回答,这三个人,来自上海市精神卫生中心,闵行精神病院区。

不对。我不该用 “来自” 这个词。这间限制着他们自由的医院,从不是他们的根源,也不该被当作他们的归途。

这段采访出自大叔非常喜欢的国产纪录片:《人间世》。上面三位朋友,面对镜头,面对这样的人生 “究极议题”,毫不迟疑地给出了这样的答案,脸上还带着阳光的微笑。

可是大叔拿同样的问题反观我自己,却发现自己少了这份 “注重体验、活在当下” 的笃定。

一位名叫智龄的老妇人,18 岁第一次入院,后来病情虽已基本稳定,但因家中无人有能力照料她,医院给她留了下来,一住就是 34 年。她在医院里有过一段美美的爱情,两人作诗互相表白,羡煞旁人。

一位病情稳定、被医院归类为 “C 级开放病人”、允许在全院范围内随意走动的人,小时候争取到了马戏班的培训名额,但因为精神病被送到医院。现在他长期留在医院做了个小职工,看管舞台、协助康复演出的培训。医院礼堂空无一人的时候,他会跳上一支舞,送给自己。

一位和纳什的幻想症状有些类似的男士,时不时眼前会蹦出自己七岁时初恋对象的模样。

但他很清楚这不是真人,也表示不想联系对方、不想见到 “真正的她”。因为现实世界的她对他没有感情,但脑子里看到的她,对自己是有爱的。

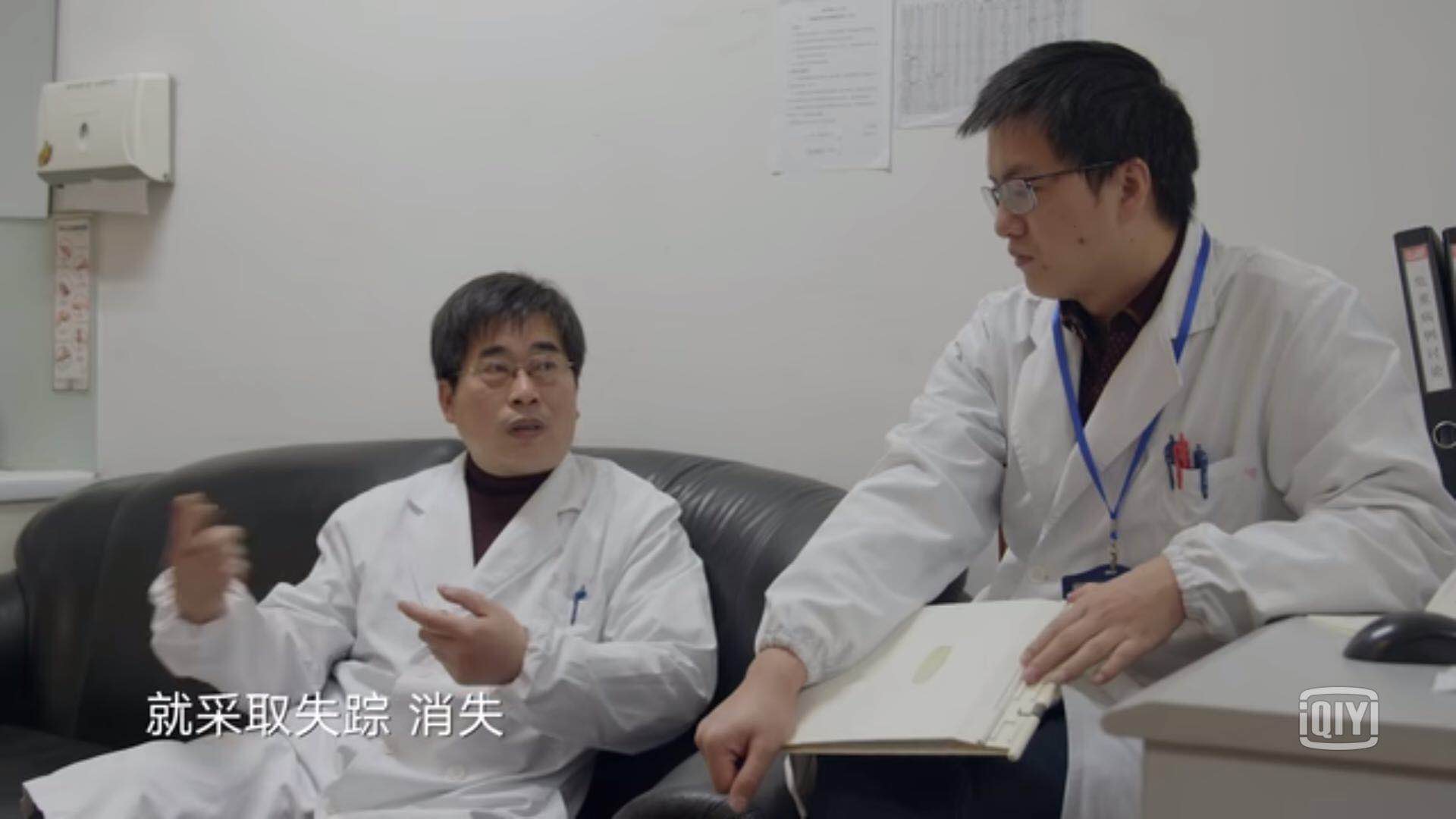

还有一位老爷爷,在这里已经待了将近十年。医生认为他已经基本稳定、可以出院了,但家人不愿来接他,玩起了失联。

医生无奈地表示:可能是老人的女儿觉得,这几年即便没付钱给医院,医院照样把老人照料地不错,而接回家反而是个负担,就不愿接老人回家。

还有一位法学院大二的女学生,因为双相情感障碍被送进了这家精神病院。

双相情感障碍 Bipolar Disorder,也称躁郁症,是躁狂和抑郁两极共存的一种现象。

就像之前的那些病患一样,纪录片并未言明他们当初是如何入院的。但片尾的一段话,给了我们一些启发。

某天,女孩学校的老师和领导前来探望她。得知女孩想返校学习的心愿后,老师们当着她和父亲的面,如此劝说:

“实际上我是一直要你评估,你一个小孩现在这个精神情况,第二个就是说,后面你会不会学出一个结果。我甚至建议她,你可以考虑回去。如果小孩实在想读书,可以从高中随便考个什么专科,在当地去读。”

“小孩后面找个工作,我觉得随便三五千快钱对付一下,能凑合过就蛮好了。”

但她的主治医生不这么看:

“他们话里话外,主要是话外,可以感觉到,他们是非常担心这个学生,在这个学校里面出事的。所以他们很尽力地想劝这个学生的父亲,想劝他退学。”

“其实吧她这个病,并不是说回到学校就会发,而且发不会就这么严重。其实我也不可能说完全不可能了,学校担心这个肯定是有道理的,但是我觉得社会,学校,还有我们普通公众,都应该不要用这种有色眼镜,去看这些精神病人。”

“她是一个人,是一个人她就需要一个全面发展,现在她恢复效果不错,我觉得就应该把她当一个正常人看待会更好一些。”

听了医生的话,校领导临走前表示:

等到下一年,如果孩子病情稳定、好转了,到时候可以再考虑是否要返校。

影片的最后我们看到,在这家精神病院的所有病患中,也许这位大学生已经是最幸运的了。她因为 “表现好”,医生给了她渴望已久的自由。

女孩的父亲也在这段时期,反思着自己因为和妻子频频争吵、给女儿造成的精神创伤和情感忽视。他和女儿在病房里抱头痛哭,互相道歉、彼此和解。

纪录片的最后,这位父亲牵着女儿的手,开开心心迎着阳光走出了医院。

女孩说,当她十年后回看这段视频,希望那时候的自己会像今天一样,充满自信,无所畏惧。

2018 年 9 月,她重返校园,继续追逐自己的梦想。

在纳什的故事里,我们对艾西莉亚这位妻子的爱,和普林斯顿这所大学的包容,肃然起敬。

而上海这位女孩的故事,也同样让我们动容。

故事中虽然没有生死浮沉、跌宕浩大,但从病人、家长、医生、到校方,他们都愿意从各自的角度表达诉求和顾虑,所以沟通的桥梁从未被放弃、从未被掐断过。

尽管有冲突,有不尽如人意,有女孩躁狂时的头撞墙和抑郁时的埋头哭泣,但大家都愿意心平气和地坐下来、带着尊重去倾听。

正是这一个个平凡的灵魂,交织出了这个平凡而美好的结局。

第三个故事

在大街上听歌起舞的自闭男孩

如果说纳什的妻子,和上面那所精神病院里患者的家属,都觉得应该把 “出了问题的人” 送进医院,那这第三个故事里的男孩,他的父母就不这么认为。

这个故事里,除了有那个男孩,他的父母,他的医生外,还有大叔本人。

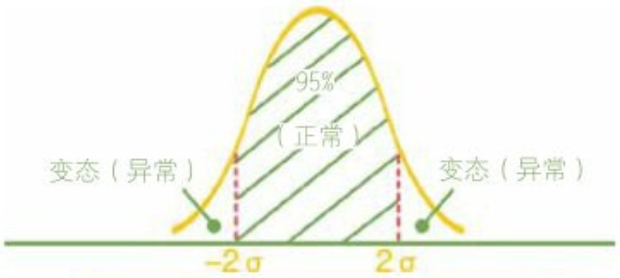

大四那会儿,大叔修了一门 “变态心理学 Abnormal Psychology”。这是临床心理学的必修课,而 Abnormal 这个词的翻译,无论是 “变态” 还是 “不正常”,都自带贬义气质。

教授在第一节课上就强调:这门课的首要任务,是要帮我们理清,怎样才算 “变态、不正常”。

于是我们学到了:从统计意义上讲,每种心理和行为现象都遵循一个 “正态分布”,95% 的大多数人都靠近 “平均数”,而那处在两个极端的 5%,就自然是 “不正常” 的存在了。

也难怪《人间世》里那间精神病院的患者说,自己最大的痛苦就是:和正常人不一样。

课程继续深入,我们又接触到了一本流传在全球各大精神科的权威:《DSM – 精神疾病诊断与统计手册》。

用这本手册里的条条框框去诊断一个人,符合一定标准的,就是生了某种病了。

就这样,半个学期过去了,大叔我差点被期中考试上各种诊断手册的默写题烤焦。还没来得及喘口气,导师就安排我们每个人去参加一项 “精神病真人体验”。

我选择的项目,是充当一位轻到中度自闭症患者的社交志愿者。

为期两个月,每周见面两次,可以和他一起出去玩、吃饭、逛街、看电影、或是天南地北地聊天,都可以。

我填了问卷、去了面试。项目组把我配对给了一个自闭的男孩,小我五岁。我们叫他 Tom。

Tom 的爸妈认为:要孩子吃药、配合治疗可以,但就是不能给他关进医院里,否则自己的孩子不会变好,只会枯萎。

于是他们带着 Tom 参加这个项目,在吃药的同时,和我这个 “正常人” 保持一定频率的社交,作为走出自闭的辅助治疗。

前一个月挺好的。除了 Tom 偶尔会走神,笑着说自己很难过,皱着眉头说自己很开心,有时候我一句话要重复三四遍他还是说自己没听清以外…… 我觉得他绝大部分时间都 “挺正常的”。

结果到了第二个月,某天我和 Tom 约着去逛夜市。经过一家动漫手办店门口,Tom 一听到店里放着某动漫主题曲,就兴奋地拉着我要一起唱、还要和着音乐一起跳。

艾玛,说实话,吓到我了。

且不说我对这首歌不怎么熟悉,我更没做好要在大庭广众之下唱歌跳舞的准备。

Tom 拉了我第一次,他自己唱了跳了两句,像是在为我做示范;

Tom 拉了我第二次,他自己又唱了跳了两句;

Tom 拉了我第三次,他自己继续唱啊跳啊,不停对我招手。

但我真的做不到,站在原地无动于衷。

Tom 没有再拉我第四次。他放弃了。他突然蹲在了货架一角,不说话了。无论我跟他说什么,他都不再理我。

我开始质问自己:的确在大庭广众之下逛逛街听到一首歌就又唱又跳的是 “极少数行为”、是在 “统计分布图的最两端”,但这样做有什么错呢?有侵犯谁的权利吗?有伤害到谁吗?

好像没有!

倒反而,如果我就这样辜负他的期待,脸上还带着一种 “正常人是不会突然在大街上又唱又跳” 的表情,那是我伤害了他啊!

于是我问店员要来了这首歌的歌名,在手机上找到歌词,请店员重播了一遍。

我走到 Tom 身边,凑着他对着歌词一句句学唱起来。

他就像个孩子一样,看到我这个样子,马上回到了欢呼雀跃的状态,拉着我一起唱,一起跳。

那之后发生了什么,我已经记不太清。我只记得:

店员从货架上拿出了几个公仔,塞到我们手里,和我们一起张牙舞爪地跳了起来。我们仨的样子肯定丑毙了。

店外头的过客,有的拿起手机拍拍拍 —— 你们拍吧!反正夜色很强,老子脸红的模样你也照不到。

还有几个直接加入了我们的行列,一起扭动着身子,撕扯着声带。

哦,对了,有件事情我清楚地记得:

那首歌结束,现场的十几号人在欢呼鼓掌。Tom 向我冲了过来,紧紧地抱住我,跟我说了声:

“我好开心啊,谢谢你!”

下一秒,我还没缓过神来,他已经走了出去,还回头招呼我:

“你发什么呆啊,隔壁有好吃的!”

嗯,仿佛一切又 “恢复正常” 了。

我把这段经历写在每周都要提交给导师的项目记录里,一周后收到了导师的评语:

“现在你知道了,说他们是少数群体也好,符合某个症状也好,他们之所以会遇到问题,都是因为大众和他们的行为方式、看待事物的标尺出现了比较大的偏差,所以他们也不舒服,我们也不好过。”

“但如果我们能作出一点点改变,就像你、那个店员、和那些加入你们的过客一样,诶,所有人都调频一致了,也就不存在什么少数多数、正常不正常了。”

“如何建立这样的桥梁,让这样的改变更多、更高效、更有意义,是我们作为临床心理学家的终极目标。”

去年夏天,我收到 Tom 的电邮。他被一所艺术学校的3D动画设计专业录取,正在自己热衷又有专长的路上,踏步向前。

真为他高兴。

今天大叔要分享的三个真实故事,就到这里。

如果说还有什么要补充的,那就是:

刚才我们看到的那集纪录片,名叫《笼中鸟》,取自精神病院里一位患者写的小诗。

“这是一只无忧无虑的小鸟,却失足被猎人捉住,从此与天空无缘。

猎人日复一日地去逗弄小鸟,直到有一天,猎人发现小鸟浑身鲜血淋漓。

猎人终于明白:小鸟只能属于天空,只会属于天空。

他叹息一声,捧着奄奄一息的小鸟,想要帮助它。

不多时,小鸟竟挣扎着翅膀飞了起来。

但它知道,天堂将是它唯一的归宿。”

写下这首诗的病患说:小鸟是他自己,猎人是精神病院里的医护人员,而这座医院就是牢笼。

就在他朗读自己大作的时候,有位护士站在一旁,表示 “不服”:

其实在他的诗里,“猎人” 并不是凶险、恶人般的存在,他也明确感受到了医护人员想要帮助他的真心。

但在他眼中,正是这种帮助让他鲜血淋漓。只有最后飞升上了天堂,他才能拥有自由,才能找到归宿。

心理学和精神医学,都还有很长的路要走。

这条路,道阻且长。很多问题,我们都没有答案,我们甚至不清楚该如何提问,才可能接近答案。

因为这一切所谓的 “病”,都活在对生命意义的求索里。

我们每个人,都害怕偏离大众被视为异类,又害怕一辈子到头来只随了大流、没能活出自己。

二者的平衡,真难找啊。

今天这三个故事,或许在其他人身上无法复制。

又或许,明天的他们,就不会像今天的故事里那样幸运。

但只要我们不放弃,那这条求索生命意义的路上,

一切的痛苦、煎熬、希望、绝望、坚持、和信仰,

就都有意义。

祝福我们,每一个人。