文:Scarecrow

来源:乌拉尼亚21st(gh_854e415fbb6f)

刚刚过去的十一月,预示着去年寒冬发生的北京大清理事件满了一周年,小乌清楚地记得去年的十一月对她来说是多么的煎熬和痛苦。

即便住进了墨尔本Spencer Street一栋只要站在阳台每时每刻变换色彩的CBD大厦和近在咫尺的摩天轮都清晰可见、大多数的好天气里白云穿梭在栋栋楼宇间、落地大窗户的镜像效果经常让人有种悬浮在天堂的错觉的现代公寓里,都无法抵消她内心深处巨大的丧。

联想到老家最近几年越来越多辍学的初高中生,小乌跟朋友说:“大清理,让我心寒和悲痛是因为我仿佛看见一个社会发展的巨型机器飞速地旋转着,为了更快速,只能将下面他们觉得拖后腿的人全部狠狠地甩掉!”

这是经常自嘲以前是住在“仙灵岛”上的小乌第一次感受到宏大社会事件与个体生命的关联。

小乌觉得离开家乡去大城市读书的自己就好像离开了仙灵岛出去闯世界的赵灵儿,她势必得经历一个人躲进山洞看自己全身长满鳞片、露出尾巴、接纳新的身份的过程。

这些年来小乌所接受的社会学和社会工作的专业训练,以及认识的各种各样不同背景的朋友所带来的mirror效应,都不断帮助她努力去理解自己生命历程的变化,以及家庭不同生命周期所爆发的问题。

在这个过程里,原来直到大学结束还被周围同学认为很二很naive的小乌也渐渐变了,可她始终无法完全理解所谓社会结构与个人生命的关系,直到看完了《不平等的童年》。

(来源:Google)

小乌首先想到的是这么几年来弟弟棒子草在读书这条道路上不断累积的挫败感,以及因此引发的家庭危机。

即便在一些城市中产阶级眼中或者其他国家的文化范式里,读书考学作为一条孩子未来发展道路的选择已经多有诟病,但小乌心里非常清楚,不管中国的应试教育被多少专家学者批判过,在她老家的环境里——中国内陆欠发达城乡结合部的贫困地区——多数家庭和孩子最有希望的晋升渠道仍然是教育。

阅读《不平等的童年》帮助小乌深刻理解了社会不平等如何以家庭教养方式为载体来影响孩子的发展轨迹的。

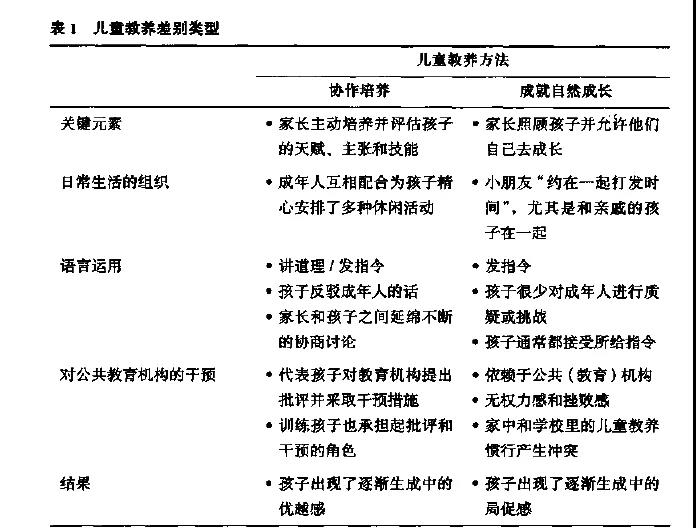

“协作培养”和“成就自然成长”

《不平等的童年》按照阶级划分首先区别了美国社会两种不同的家庭教养方式:中产阶级家庭的“协作培养(concerted cultivation)”和工人阶级及贫困家庭的“成就自然成长(accomplishment of natural growth)”。

在崇尚协作培养模式的中产家庭里,家长对孩子的天赋、见地和技能进行积极培养和评估;他们给孩子安排各种活动,跟孩子讲道理,盘旋在孩子周围,并且会在家庭之外毫不犹豫地为了孩子而干预各种事物;他们有的放矢、坚持不懈地努力去激发孩子的发展,去培养他们的认知能力和社交能力(p237)。

与之相对的是,工人阶级和贫困家庭的父母认为孩子的发展应当自然展开,只要给他们提供抚慰、食物和其他基本抚养条件就可以了。这种教养儿童的文化逻辑被作者称作“成就自然成长”。

依照成就自然成长方式教养孩子的家长,通常在组织孩子生活的时候,会让他们在家里和附近的地方与同龄人和兄弟姐妹及表亲一起玩耍,孩子对自己在家庭以外的生活也更有控制权。

与中产阶级家庭不同,成年人为孩子专门组织的活动并不多见。中产阶级家庭没完没了地把努力集中在说理和磋商中的场景也较少在工人阶级和贫困家庭里出现。后者的日常没有那么丰富且专业的言辞,成年人和孩子之间的界限十分分明,家长与孩子的交谈大都不会是有目的性的培养孩子的语言能力,语言更多的是一种社交工具,且指令性的语言很普遍。

在与公共机构打交道时,工人阶级与贫困家庭的父母倾向于把责任转交给专业人士,当他们偶尔试图进行干预时,很快感到自己并没有原先希望的那么有能力、有效力(p237)。

(来源:电子书截图, p31)

纵然在美国崇尚协作培养模式的中产阶级家庭通常看起来很忙碌、每个人很疲惫、家庭共享的时间很少,而工人阶级和贫困家庭的孩子相对来说更有自由掌控自己的闲暇时间,家人共享的快乐时光也更多,孩子过得更像“孩子样”,但当家长和孩子在与类似学校这样在社会中处于中心位置的机构配合互动时,协作培养模式就会凸显出优势。

在协作培养模式中长大的中产孩子拥有一种强烈的“优越感”,这种优越感在教育机构的场景里扮演着尤其重要的角色,中产阶级孩子在这个环境场景里学习对成年人提出质疑并以相对平等的身份和成年人讲话(p1)。

由于类似学校这样的社会中心机构通常都坚决果断地推崇以协作培养的方式教养孩子的策略,工人及贫困家庭教养孩子的逻辑和教育机构的标准是不同步的,其结果就容易导致他们的孩子在历经教育制度的体验中积累一种长期行成中的疏远感、不信任和局促感(p3)。

自然成长模式下的生活日常

小乌一下子明白了自己和大学以后认识的许多同学的童年的差异,也更加理解了弟弟棒子草是如何在高中后的教育体制中一步步被边缘化的。

小乌6周岁开始上学前班,那时候老家还没有幼儿园。小乌的父母没有接受什么教育,因此也享受不到当下热捧的亲子绘本阅读的美妙时光。

小乌一直认为自己开始“读书”是上大学以后,此前的阅读课本在她看来不算“读书”。

大学前几乎没有任何人送过小乌课外书,学校老师也不鼓励学生看除课本外的书,那些偷偷在书桌和寝室被窝里看“小书”的人通常还被通报批评,所以小乌从小学到高中能读的基本只有课本。

但她很早就知道广泛阅读的好处,由于资源匮乏,寒暑假小乌最喜欢做的事情就是跟表兄弟表姐妹在一起朗诵语文课本,不管是现代文还是文言文。

比如《爸爸的花儿落了》,《梦游天姥吟留别》,《滕王阁序》,“真好!朋友送我一只珍珠鸟”等等,都是她喜欢的。

所以后来当搬家父亲在没通知她的情况下把所有语文书卖掉的时候,她气到很久都不愿跟父亲说话,“那些满满的笔记和注释啊,第一次晨读默诵的痕迹啊······”

大学后每每听到一些朋友分享青少年时期放学后钻进一家书店安静度过几个小时,她就很羡慕,硕士的时候那书店就具象化为新港西路135号的“学而优”。

小乌想起还没住校前的小学时光,除了在学校上课是被老师组织好的,回到家的时间完全散养,父母基本上没有在她的学习上有过任何监管。

按照自觉程度做完作业后,小乌的多数课余时间是帮父母分担家务。除了正常的家务活,如做饭、洗衣服和打扫,小乌家还有些特别的情况,她的父亲在她上小学三年级的时候就得了重病,丧失了劳动能力,那时候全家还在农村务农。

为了帮母亲分担繁重的劳作,小乌和小她一岁的妹妹很早就学会了插秧、割稻子、拔花生、掰玉米等各种田间劳作,同时还需要打猪草、放牛、照顾家禽。

为了补贴家用,周末和寒暑假的小乌还经常在田野河边采草药、捕鱼虾,跟后来认识的很多出生成长在城市的90后孩子的童年大相径庭。

瘦小身躯的小乌常常被亲戚邻里夸赞说懂事,有次班主任知道她家情况后把她叫到办公室说:“我没想到你这样瘦弱的小胳膊小腿儿居然在家里承担那么多。”

那个时候中国还没有实行减免九年义务教育的学费,交不起学费的小乌经常在开学初被校长叫到办公室训导一番,然后在别人上课的时候被遣返回家问父母要钱。小乌知道家里拿不出钱,常常步行到半路上在田间玩耍一翻消磨会时间再返回学校,告诉老师没有要到钱。

知道读书对自己是一件奢侈的事,小乌一直努力保持成绩优异,在一些关爱她的老师的帮助下,她磕磕巴巴上完了高中并考上不错的大学。

纪录片《加一》剧照,导演 蒋能杰 (来源:豆瓣)

就像《不平等的童年》所呈现的那样,越是理解个体在社会结构中的位置,小乌越是觉得自己走上读书的道路简直是奇葩中的奇葩,正常来说她早就应该是个90后东莞打工妹了。

但同时也正像《不平等的童年》中对于“成就自然成长”模式的评价,因为父母在休闲娱乐方面给孩子以自主权,孩子看起来的确在玩耍中得到了真正的快乐,他们会自发设计游戏,常常展示出更多的创造性。

除了帮助父母干农活,小乌课余其他的时间都可以自由自在跟同村伙伴及表兄弟表姐妹放肆地玩耍,如在放牛的漫长时间里跟妹妹一起角色扮演《笑傲江湖》里的令狐冲和任盈盈、丢沙包、跳绳、捉迷藏、反派间谍游戏,甚至打纸牌。

这样的游戏过程还容易促进兄弟姐妹及邻居伙伴间真挚友好的关系。

除了经济拮据外(且作为孩子即便有意识但不会想太多,周围人也没有太大对比),小乌确实享受过漫长的无忧无虑的童年时光。

单纯朴素的田园生活是她称呼自己住在“仙灵岛”的主要原因,这也导致后来因城市化和农村转型而搬家后的很长时间,小乌和弟弟妹妹无法适应新的环境。

离家越来越远的小乌经常想起老家三月的油菜地,小伙伴们穿梭在其间捉迷藏,踩坏了可怜的棒子草,然后每个人鼻梁顶着一抹黄色的花粉玩到疯;想起初夏的蒲公英、夏秋之交淡淡甜甜的稻草香、晚秋的野菊花以及冬季的皑皑白雪……

(来源:豆瓣)

“区隔”何以发生?

《不平等的童年》揭示了中产阶级家庭的“协作培养”模式可能产生的问题,譬如孩子较强的语言能力和自主行事的要强个性会更容易造成与父母的冲突,兄弟姐妹间倾向于竞争式的关系也导致彼此间相对疏离;

相反,“促成自然成长”的教养模式更容易养育公正有礼、不抱怨、不激怒或纠缠父母的孩子,这应该是一个非常值得赞美的儿童教养目标,并且相比于中产家庭的孩子个人主义式地穿梭在各种课外活动而无法跟大家族成员或邻居亲密接触的情形,工人阶级与贫困家庭的孩子与亲戚之间深长而持久的纽带关系也十分重要。

但这些品质都无法使得孩子在面对公共机构时凸显自己的优势,公共机构运转的具体方式造成了把优势传送给中产阶级的孩子(p159)。

那么,这种不平等是如何发生的呢?

首先是经济水平导致的资源及机会的差别。

中产阶级的家庭透过不在孩子面前公开提钱的问题,无形中向孩子传递了一种很微妙的优越感,他们不会因为觉得某项活动收费高而不能参加这个活动;而工人阶级和贫困家庭则正好相反,对经济问题的讨论不仅很公开化而且还经常出现,孩子们都很清楚家长能付得起什么、不能付得起什么(p59)。

家庭经济地位对孩子的影响发生在对比上。

小乌想起来由于比弟弟早出生6年,家乡的经济发展不像六年后,大学以前她周围的大多数同学家境并无差异,少数几个条件好的孩子还因为学习成绩落后并不会给其他家境差的学生呈现过强的优势,因为毕竟在学校成绩是首要的衡量标准。

但六年后到了弟弟棒子草就读同样的中学,同学间家庭经济对比就越发明显,孩子们很敏感地知道哪些人穿更好的球鞋、用更贵的学习用品、是否有才艺等等。因此棒子草就会在日常生活的对比里产生更大的落差,也更快知道自己家庭的局限。

当小乌还在傻里傻气对未来充希望和幻想的时候,弟弟棒子草早已看到了横在头顶上的那块天花板。这增加了孩子进步的阻力,因为他们会有更多的焦虑和烦恼。

小乌想,这是否可以部分解释老家这些年越来越多辍学后的95后孩子不求上进、家中啃老的状态?

电影《比海更深》:男主给孩子买球鞋 (来源:豆瓣)

其次是两种教养方式产生的学习习惯的差异。

中产家庭“协作培养”模式最大的标志就是清晰明了的行事历。孩子在很小的年纪就过所谓自律的生活,要主动积极的完成每天的打卡任务,比如上课、写作业、练钢琴、踢足球等等。

工人阶级和贫困家庭的孩子在课余时间则散漫很多,可以相对自由的看电视,在户外跟伙伴漫无目的地玩耍。

由于中产阶级的父母有相对弹性的时间和丰富的知识陪伴和监督孩子学习,他们的孩子不出意外也会在学业上取得较为稳健的进步。

工人阶级和贫困家庭的孩子在学业上取得的进步看起来就掺杂更多偶然因素,像小乌这种意外冲出高考独木桥的人似乎更多归为运气或者天赋。

想想从小学到高中一路掉队辍学的同学们,小乌常常用“一将功成万骨枯”自嘲。小乌较为自律的学习习惯来自于初中一位班主任的训练,但同样的事情并没有发生在她的弟弟棒子草身上。

到了棒子草上学的时候,素质教育的观念已经传播到农村学校,原来倾向于体罚和责骂的学校及家庭教育方式式微,弟弟没有遇到一个军事化管理的班主任,家庭中父母依然采用“自然成长”的散养模式,导致他长期形成了不按时交作业的习惯。

这个习惯在高中以前对学习影响不大,但高中后课业繁重,棒子草渐渐落后,最终被成绩至上的高考制度边缘化。

纪录片《初三》剧照,导演 蒋能杰 (来源:豆瓣)

再一个,父母不同的社会背景在与社会公共团体(如学校)互动的过程中决定了孩子发展机会的多少以及成长空间的大小。

中产阶级家长,尤其是母亲,都会常规性地不断审视搜寻视野中的各种机会,来代表自己的孩子激活它们的文化资本和社会资本。

他们很精明地把自己的干预建筑在与公共机构(诸如学校)相一致的组织程序上,这样,家长就能为孩子获得重要的优势。

这些受益要远远超出短期的目标(如进入教的比较好的老师的班里),通过教他们的儿女怎样让公共机构满足自己个人化的需求,中产阶级母亲就把那些有可能在孩子成年后都会极有价值的技能传递给了他们,比如“不因为被拒绝就轻易放弃”,这些优势是以阶级地位为基础的(p180-181)。

相比之下,工人阶级和贫困家庭的家长面对学校时要被动的多。他们更尊重教育工作者的专业技能,通常采取恭顺的态度。文化水平的限制以及缺乏必要的词汇导致他们很难对学校提出挑战和质疑。

事实上,这些家长把教育看做是教育工作者的工作,因而他们期望老师和学校职工承担起责任,确保自己的孩子能够学到应该学到的东西,这更加阻碍了他们理解协作培养的逻辑。

讽刺的是,由于学校围绕着协作培养的系统而设计,老师们也期待家长在孩子的学业中承担起领导的角色。因此很多贫困家庭的家长在培养孩子在学校教育中获得成功这方面面临很大的问题(p163)。

小乌想起来弟弟棒子草在高中屡屡被老师叫回家反思的情形,刚开始只是很小的上课不认真的问题,到后面逃课不参加考试等等。

第一次父母跟老师的面质或许在棒子草心中产生了威慑,但回到家面壁思过的那几天不仅没有得到父母的协助,反而因为落下课程导致再返校时更加跟不上进度。

在面对学校权威时,缺乏教育资源和方法的应对方式使得工人阶级和贫困家庭的父母感到焦虑并且害怕,当孩子在学习上存在的问题无法得到对症解决时,孩子们就“被体制给抛弃了”。

棒子草的父母每次接到班主任电话时那种恐慌和不安同样给棒子草传递出一种强烈的无能为力感,棒子草在这样的过程中看到的不是希望而是局限。

纪录片《初三》剧照,导演 蒋能杰(来源:豆瓣)

最后,儿童在两种不同教养方式中,获得的文化惯习被家庭以外的公共团体进行了优劣等级的划分,从而复制了文化再生产和阶级再生产的区隔。

比如,中产阶级家庭中的谈话交流要远远多于工人阶级和贫困家庭,而也正是谈话交流导致中产阶级的孩子能更好的发展其敏捷的口头表达能力,拥有更大的词汇量,在有权威的人面前更安适自如及对抽象概念更加熟悉。

重要的是,不同家庭环境下成长的孩子,在与学校等机构中和家里的权威人士的交流互动中,也养成发展了不同技能。一些中产家庭中的男孩,在很小的时候就学会了和成年人握手并在互动中注视着成年人的眼睛。

在有关工作面试的调研中,调研人员们发现,求职者只有不到一分钟的时间来给雇主留下好印象。因此,研究人员都强调眼神对视交流、握手坚定稳健和在面试中表现出对雇主应答自如是十分重要的。

然而,在很多贫困家庭中,家庭成员在聊天时并不注视着对方的眼睛。并且很多时候,在他们居住的地方附近,过久地注视别人的眼睛可能是危险的(p5)。

在协作培养的模式中,中产阶级的孩子还都表现出了一种逐渐生成中的优越感。

他们的言行显然都透露着自己有权追求自己的个人偏好,也有权积极主动地管控自己在各种公共机构场景中参与的互动。他们看起来在这些场合下都舒适自如,他们很坦率地分享信息并要求得到别人的关注。

虽然总是会有比较外向也总是会有比较内向的孩子,但是,中产阶级孩子都会去做的事情,就是转化互动并使其对他们有力。

中产阶级的孩子在“(社会的)游戏规则”中得到了各种训练,而这些规则都是支配与公共机构的各种代表性时进行交流互动的重要法则(p6)。

最为重要的是,那些有权威的人也对这样的互动做了正面的反馈。

相比之下,工人阶级和贫困家庭的孩子在各种公共机构的场合下与他人互动时则表现出了一种逐渐行成中的局促感,他们很少有可能去改变同他人的互动来为自己所用。

小乌回想起小时候跟亲戚邻里的互动,父母会不断提醒她们谦让恭敬的态度,所以任何公共场合孩子都位居次要,比如逢年过节亲戚聚会时孩子是不被鼓励跟大人一起坐在饭桌上吃饭的。

跟中产阶级的家长认真倾听孩子的表达和需求不同的是,工人阶级和贫困家庭中孩子的事情常常被当做无足轻重,这导致他们的孩子在成年以后跟其他城市孩子互动中感受到行为方式的巨大的差异,比如小乌工作后不懂如何处理复杂的人际关系以及在正式场合感到局促不安。

纪录片《人生七年》海报(来源:Google)

“认命不认输”

每个人作为个体都在一定的社会结构中开展自己的生活。

布迪厄的著作为研究社会阶级地位的冲击力提供了一个语境。他的模型把我们的注意力吸引到了冲突、变化和系统性的不平等上,并突出了结构和执行者之间关系的流动性。

布迪厄认为,在社会中处于不同社会地位的个体通过不同的社交活动适应了不同的社会生活。这种适应社会生活的经历为儿童及以后的成人提供了一种感知,让他们感觉到什么对于自己是舒服自然的(他把这种感觉叫做惯习)。

这些背景性的经历也塑造了个体所拥有的资源(资本)的数量和形式,这些资本由个体继承而来,并在个体面对社交世界中各种形式的公共机构(场域)时得以利用(p270)。

小乌忽然间明白了自己从大学开始逐渐意识到的落差。

从本科开始,带着类似费孝通《乡土中国》中描述的那种农村生活孕育出来的自己进入城市,小乌的乡土习性与都市文明的现代性之间产生了许多冲突。她必须与历史告别,或者暂时学会隐藏,重新掌握一套城市的话语以及适应他们的行为习惯。

如果说适应普通话的交流勉强没什么难度,那么,第一次吃西餐不知道怎么用刀叉看起来不至于那么笨拙、第一次在大街上接了某美容店的宣传单被同学说“太单纯”、第一次住宾馆面对大大的房间几乎失眠一整晚、第一次听说了“有品位”和“土气”的具体表现,等等等等。

这些都连续不断抛出一个信号——她自小在农村文化中熟悉的那套行为规范不仅失效了,而且很可能被定义成“不好”、“不对”、“没有档次”、“没见过世面”的。

当乡土习性遇上城市现代性后,小乌陷入一种既矛盾冲突又期盼憧憬的告别历史和改变自我的征程。

(来源:Google)

小乌也更明白了为何明明学的是社会学和社会工作,却在进入工作的第一年依然对周围大的社会公共机构没有什么感知,比如政府的各个部门。

因为在她过往的经验里很少与这些公共团体打交道。小乌也不得不接受自己在英语学习上要比别人更吃力的现实。

由于乡下教育资源缺乏,初中后才开始学英语的她努力学习到一口发音错误的英语。

印象中从来没有老师积极教过他们学发音,她所在的省—河南—高考时因为不考听力更从学校教育中减少了锻炼的机会。她能记起来的上大学前跟英语文化相关的事情,大抵就是初中听到的第一首英文歌《Yesterday Once More》以及高中音乐课上老师放的《音乐之声》和《威尼斯商人》。

因童年期缺乏通过阅读而积累词汇量的机会,小乌经常被很多人口若悬河、字字珠玑的魅力所吸引。

在“成就自然成长模式”下长大的小乌前段时间看到这样一段话,非常的困惑:“要守得住自己不可替代的优势,再去追自己想要的东西。不能捡了芝麻丢西瓜。”

小乌找不到自己跟这段话的对应,回溯从读大学离开农村到城市这十年间的选择,似乎每一个大的节点都是对前一段的断裂,都好像一张白纸重新书写。

现在她终于明白,这种看似残酷无情的跟上一段历史悲壮性的决裂,实际上是因为她并不具有什么值得称道的优势,优势这一概念首先就是阶级性的。

《人生七年》中一些中产以上的孩子能在七岁就读Financial Times,对后来的大学教育和职业规划清晰明了,主要得益于优越的家庭背景。但这样的先天优势是类似小乌这样家庭出身的孩子不可能拥有的,他们大多是走一步看一步。

小乌瞬间意识到自己的起点好低啊!

原来那种“初生牛犊不怕虎”的冲劲真的是“无知者无畏”!就像赵灵儿躲在山洞中花很长时间去否认、怀疑、拒绝自己的真实身份一样,小乌同样经历了漫长的时间去理解自己的社会位置。

与更广泛的具有相似经验的社群的联结,扩展了她对于个体生命和社会结构之间互动的认识。因为这样的契机,她发现了流动女工跟自己生命的关联,并尝试用因幸运而获得高等教育所积攒的能量去有所为。

这一过程里小乌非常感谢人类学者项飚给予的启发:认命不认输。她也终于明白了罗曼罗兰经典的那句——“世界上只有一种真正意义上的英雄主义,那就是认清生活的真相后依然热爱生活。”