文:阿肖

来源:壹心理(ID:yixinligongkaike)

原文标题:“离了婚的女人,唯一的价值就是去风俗业”:这场算计,从结婚前就开始了

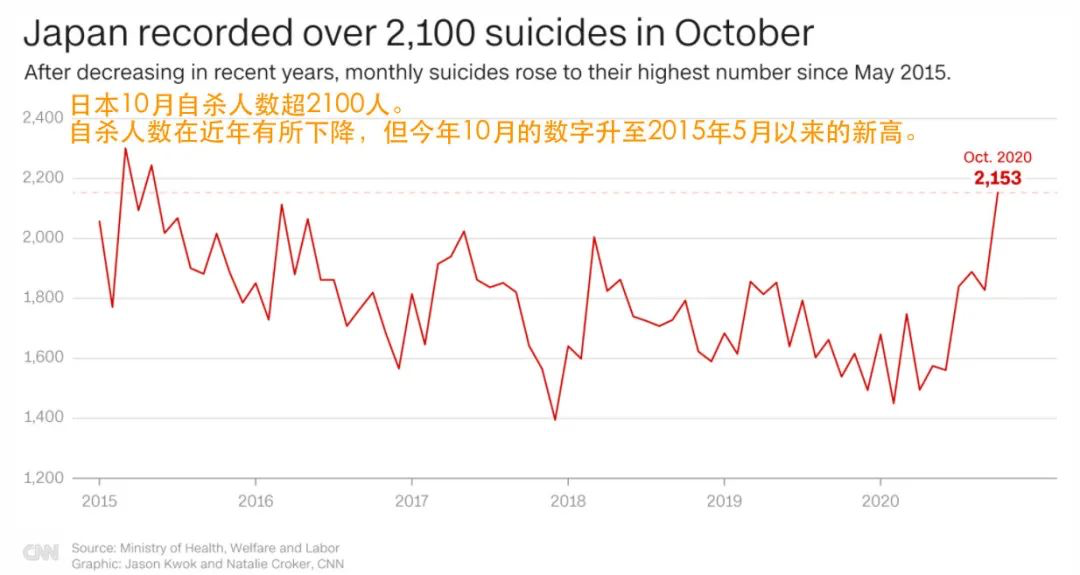

你能想象,疫情以来,日本自杀的人数,已超过新冠死亡数了吗?

其中,男性自杀率增长约22%,而女性增长竟高达83%,是前者的四倍。

4次自杀未遂的小林惠子在采访中谈到:

“日本一直忽视女性。当发生不好的事情时,最弱的人会首先被社会淘汰。”

疫情时代,她们身处怎样的绝望之中?

最近,日本NHK电视台,将视角对准了这个被忽略的暗角,推出《疫情下的日本女性困境——扩大的性被害与生活苦》。

从节目中我们看到:

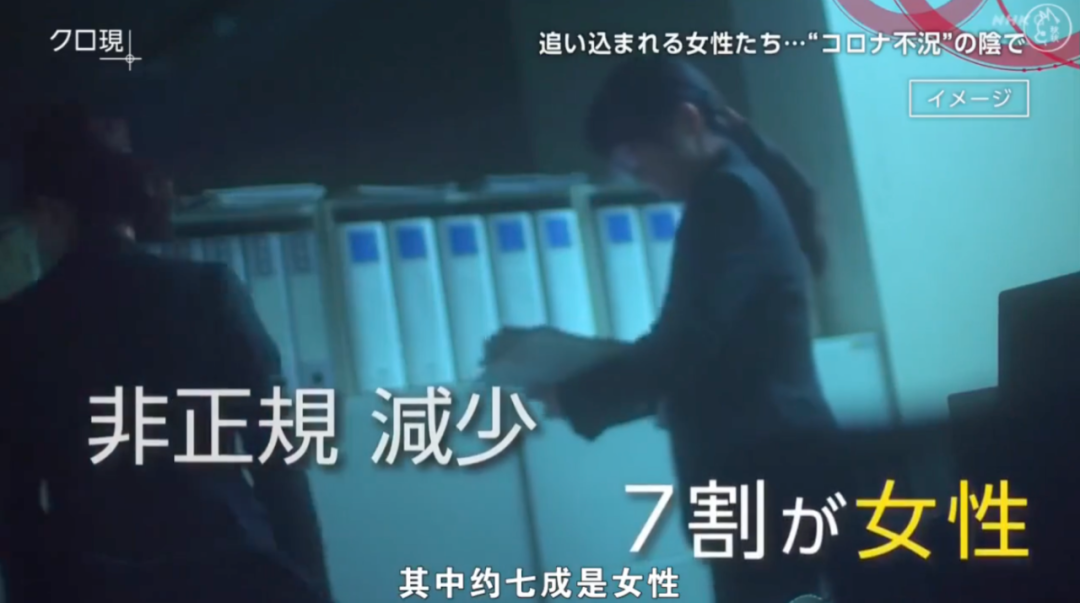

疫情失业的人群中,竟有7成是女性,同时,新职位比去年少了3成。

无奈,风俗业成为她们最后的救命稻草。

然而,风俗业也同样萧条。

于是一种更加危险的灰色产业在疫情中蓬勃发展——“爸爸活”。

也就是通过社交媒体结识男性,吃饭约会以获得酬金。

然而,脱离了酒吧、风俗店等场所的“保护”。

性暴力的黑手,开始肆无忌惮地伸向这些女性。

一位受害者害怕地说:“被拍摄,被强迫,拒绝采取避孕措施,甚至也有出血的时候。”

是日本的女性不够努力、自甘堕落吗?

答案并没那么简单。

今天,壹心理就和大家来聊聊:无法逃离的“女性贫困”。

三重锁链,

一步步将日本女性逼向了“风俗业”

在“疫情对女性影响及相关问题研究会”中,担任主席的教授白波濑认为:

“女性当下困境,其实源于迄今为止的结构性问题,在疫情中统统浮上水面。”

她们面对的,是精妙设计的连环套。

第一重锁链,是男权社会中常见的职场性别歧视。

NHK节目《女性贫困》中的数据显示:

2013年,工作中的非正式雇用,已经达到38%以上。

其中女性就占了70%。

可即使是正式工,女性的平均年收入折算下来,也不过20万人民币,远不及男性的30万元。

你敢想象吗?80%年轻女性正式工,都处在贫困线以下。

那婚姻,是不是一条还可以的退路呢?

就像那句老话:“女性不管怎么玩,最后结婚靠老公养活就行了,多轻松!”

面对职场中不平等的机会、薪酬和晋升空间,成为家庭主妇,好像是性价比更高的选择。

然而,“雷”恰恰埋在这里:

危机出现时,她们同样会被最快地抛弃。

文章开头那位女性,为什么非要做“爸爸活”?

就是因为疫情,老公收入锐减,于是一张口就是辱骂,生活费也停了大半。

可她还有两个孩子要吃喝拉撒。

没办法,结婚就当了全职主妇的她,只能这样做。

你可能会问:反正都是一个人养孩子,忍着干嘛,离婚不好吗?

这就要说到第二重陷阱:单身女性无法逃离的困境。

你根本无法想象,单身女性,在日本有多么寸步难行。

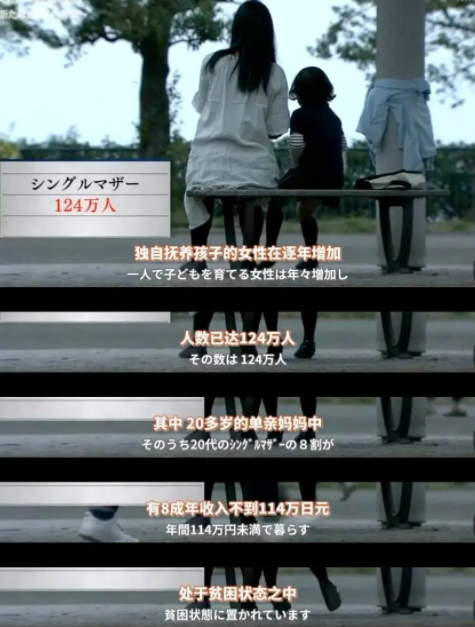

2011年,就有统计数据显示:

20岁到64岁的单身女性,每三个人当中就有一个人陷于贫困;

而单亲妈妈,更是每两个就有一个在贫困线下。

孩子未满18岁的日本家庭,平均年收入约38万人民币。

而单亲妈妈的平均年收入,竟然不满12万元。

其中,约80%二十多岁的单亲妈妈,年收入更是不过6万。

惊人的数字背后,是一对对相依为命又看不见明天的母子。

NHK纪录片《女性贫困》中,35岁的桥本礼子独自抚养3个孩子。

5年前,前夫对孩子施暴,她只得带着孩子,半夜出逃。

生活就此滑向贫困的深渊。

打4份零工,养3个孩子,每个月只能休息2天,这样的生活已经持续了整整5年。

她们还能怎么办?还能往哪里去?

只好乖乖落入第三个陷阱:风俗业。

在日本,上世纪50年代颁布的《卖春防止法》,禁止了直接的OOXX。

同时,也催生了陪聊、膝枕、拥抱、用手用口等花样百出的“风俗业”。

据统计,日本约有30万女性风俗从业者,相当于每20个女性之中就有一个。

每年的风俗业产值,更是高达500亿美元,占GDP的1%。

性别歧视、女性低收入和风俗业,像一重接一重的大山,将女性牢牢镇压在贫困之下。

除了少数幸运儿,为男性提供边缘性服务,似乎成了普通女性的唯一退路。

风俗业,全方面为单亲妈妈提供托育援助

相对单身女性,单亲妈妈还面临着难以想象的育儿困境。

她们的孩子,往往难以进入公立幼儿园,而私立园又太贵,负担不起。

于是,为单身妈妈“量身定做”的风俗店出现了。

“风俗店”的招聘网站,乍一看,甚至像是育儿援助网站:

“欢迎单身妈妈。”

“宿舍与托儿所设施齐全。”

“既可以赚生活费,也可以多陪陪孩子。”

如果指望政府机构提供托育支持,需要跑好多部门,提交各种手续,还很难被批下来。

风俗店却不同,他们和民办托育机构直接签约,24小时开放托儿服务。

有的,甚至会自己掏钱建托儿所。

除了硬件设施的完备,风俗店还提供各种精神上的安慰。

三上的店里,如果遇到单身妈妈疏忽孩子的情况,签约的托儿所会直接给三上打电话。

接着,三上就会陪伴妈妈去托儿所,问问她有什么困难,嘱咐她要照顾好孩子。

不仅如此,他还不允许女性长期干这行,总是督促她们定下工作期限和攒钱目标,早点上岸。

不怎能赚到钱的,风俗店还会给她们介绍“正当”的兼职。

可以说,保障非常完备了。

节目《Close-Up现代》就一针见血地指出:

“性产业形成了一个非常密实的安全网,从工作、住宅到患病儿童的托管无所不及……这可以说是社会保障的溃败,性产业接手了社会保障的功能,在支撑着她们。”

不得不说,讽刺至极。

比贫困更可怕的,是看不见的贫困

谈到贫困,谈到风俗业,或者女性因贫困进入风俗业,总能听到这样一些言论:

“自作自受”;“躺着就能挣钱,还有什么不满足”。

然而,女性贫困,绝不是轻飘飘一句“不够努力”“好逸恶劳”就能带过的。

其本质,是一个复杂的社会问题。

那么,贫困,究竟是通过什么方式固化下来的?

在《女性贫困》中,一个单亲妈妈带着两个女儿,在网吧住了整整两年。

节目播出后,一位大学老师打去电话,说:“这个内容我无法接受,在网吧住一个月,花销也并不少,说她穷不是很奇怪吗?”

节目组想了很久,回复说:

“采访中,许多女性选择的生活方式,我们也并不觉得合理。贫困,不仅是指没有钱。她们有的在儿童时代,连正常生活的方法都没学会;有的受到家暴,只能在不利的条件下生存;有的因为抑郁等各种原因,连重新开始生活的勇气都没有。”

物质贫困背后,是其它更层次的“贫困”。

首当其冲的,是观念贫困。

19岁的小花是个办公室文员,与新宿认识的“牛郎”奉子成婚。

“牛郎”工作的收入,并不稳定。

可“男主外、女主内”的观念影响甚深,加上老公一再劝说。

小花还是辞去工作,照顾家庭。

谁知,老公婚后沉迷赌博,无奈之下,女孩只能离婚。

21岁的单身妈妈,带着快2岁的孩子,小花再也没有坐办公室当文员的机会了。

除了风俗店,她已无处可去。

其次,是信息贫困。

寄身网吧的彩香一家,在节目组的帮助下,给两个孩子申请了援助。

他们终于有了一个可以称之为住处的地方。

在那位不解的大学老师看来,这些援助信息,在网上搜一搜不就行了吗?

然而,得到援助之前,彩香一边读书,照顾妹妹,安慰曾抛弃过她们的妈妈,还要一边不停打工补贴家用。

对一路独自挣扎的贫困女子来说,社会援助根本就是另一个世界的事。

尽管救援“虽迟但到”,可日复一日的贫困,已对彩香造成了严重的心理摧残。

她常常失眠,食欲不振,因抑郁几次住院。

采访过去一段时间后,节目组再次见到暴瘦的彩香,感慨:“原来她在那种状态下,能活下来,就已经是个奇迹了。”

最后,是教育贫困。

不论是小花,还是彩香,在贫困问题中,我们总能发现一种“贫困的代际传递”。

日本的援助人员表示:

“孩子们从小就看见父母即使不劳动也有一定收入,因此不明白为什么要工作。即使他们顺利找到工作并有了固定收入,也很难逃脱来自父母的精神支配。”

19岁的小希在风俗店上班,正怀着孕,而这已是第二胎。

她成长于单亲家庭,妈妈不停地换男友,靠着男人生活,根本不回家。

小希小学就很少去学校了,她总是一个人在家,靠妈妈留下的钱维持一两个月的生活。

记者问她是否有什么梦想。

她面无表情地小声说:“最近周围一些帮助过我的人在30岁之前都相继自杀了,我也无法想象我的将来。”

这些事,看起来离普通人很远很远。

然而,一场疫情,让越来越多的人发现,贫穷其实离我们很近。

29岁的由利女士,疫情前是一名合同工。

失业至今,桌上堆满了电费、租金等催缴单。

她仔细拍下5个衣架的照片,在二手网站上卖掉,换来100块钱,换来几天的维生。

她不工作吗?

白天,她在小钢珠店打工;晚上,去风俗店兼职。

她不努力吗?

繁忙的工作之外,她梦想着当一个手语翻译,有时间就会练习,然而她自知那样的工作机会不会轮到自己。

她没受过好的教育吗?

她读了大学,然而大学期间妈妈去世。

学历带来的,不是一份足以维生的工作,而是无法偿还的助学贷款。

她低声说:“想要过上普通的人生,普通地就职,普通地工作,想要变成理所当然的大人模样。”

多么无奈。

写在最后

这一切,并不仅仅是日本社会的问题。

联合国妇女署报告《从洞见到行动:2019冠状病毒病背景下的性别平等》显示:

在亚太地区,疫情导致了35%的男性收入下降。

而这一数据在女性群体中,却有50%。

疫情之前的世界,女性负担育儿、做饭洗碗、打扫等无偿劳动,约为男性的3倍。

具体的倍数,在日本,是4.8;在中国,是2.6。

妇女署副总干事安妮塔·巴蒂亚表示:“我向你们保证,疫情之后,这一数字至少翻了一倍。”

疫情就像一面镜子,映照甚至是放大了不平等的男女权力,不平等的劳动分工,不平等的就业及教育机会。

正如《疫情下的日本女性》指出:

“从“爸爸活”这个名字就能看到,女性是处于被男性利用的位置。所谓是女性自作自受的言论,不过是试图把对男性有利的社会正当化的说辞。我们要考虑的不是如何推卸责任、糊弄过去,而是问题的根源在哪里,怎样才能实现平等的社会。”

最近,因为李某迪事件,很多人又在鼓吹“性交易合法化”。

下半身思考的结果,总是这么“直接”。

我们能做的,绝不是学习日本,一步步去榨取女性的剩余价值,同时,为男性提供便利。

而是像砸碎旧世界枷锁的先辈那样,对诱惑和弱化女性的观念心存警惕。

永远不要开倒车,永远不要停止向前。